编者按:浙学作为极富活力的地域文化形态之一,是浙江文化的重要内涵,也是中华优秀传统文化的重要分支。习近平总书记在浙江工作期间曾强调,总结研究“浙学”很有意义,应更系统全面地去总结、挖掘,特别是要研究总结浙江的文化基因以及“浙学”对浙江经济社会发展的影响。今年是浙江深入实施文化建设“八项工程”20年,由浙江省委宣传部指导、浙江省文史研究馆统筹协调编写的《浙学大家》丛书(第一辑)于近日发布。丛书系统介绍了王充、王阳明等10位“浙学”名家的生平、作品和思想,以期进一步普及“浙学”思想内涵、基本精神和当代价值。现转发”学习强国“浙江学习平台”浙学”名家系列文章——王阳明篇。

《浙学大家》之王阳明:知行合一

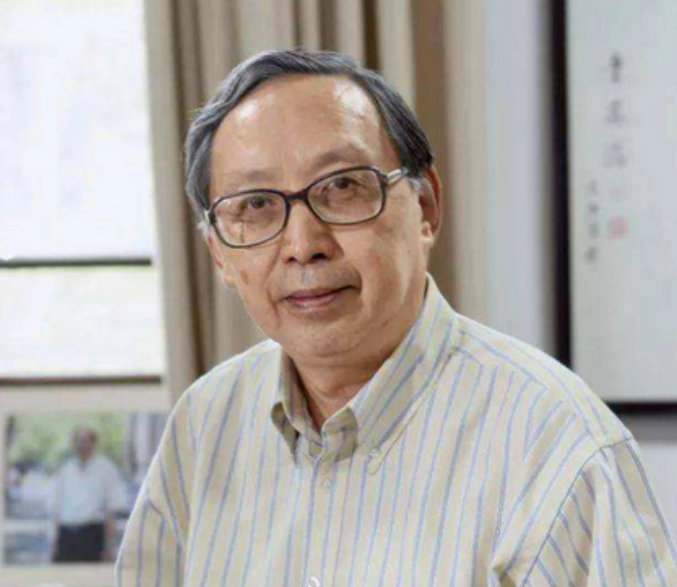

《浙学大家》丛书第一辑王阳明卷

王阳明(1472-1529)不仅是浙江历史上的重要人物,更是中国乃至世界思想史上具有典范意义的哲学家与思想家。他以独特的生活经验及其广博的知识经验与思想经验,构建了一个具有强烈生命感与实践张力的哲学思想体系——阳明心学,标志着中国思想史的一次重大转折。

阳明心学的理论体系有四大核心命题:“心即理”、“知行合一”、“致良知”与“万物一体”。“心即理”是其哲学体系的逻辑原点,主张“吾性”或心之本原与宇宙之道本质具有同一性,心体自身的本然状态原本是莹澈澄明、毫无杂质的。在此基础上,“知行合一”成为工夫论的核心,强调知即是行、行即是知,心既是知的本体,也是行的本体,从而确保生命存在的完整统一与人格之健全。而在良知的意义上推进“知行合一”,便是“致良知”。它既包括以诚意为根本的心上工夫,也涵盖以格物为内容的事上磨练;既是个体本原生命的实现,也是人道价值的展开,同时也是天道的本原实在性及其价值的实现。在阳明先生看来,心、性、理、知四者浑然一体,以“良知”为统摄核心,不仅揭示了人的存在本质,也映现了宇宙的本体结构。“致良知”的终极境界,则是“人与天下万物为一体”的实现,也是“心即理”这一关于人之存在的原初预设在现实层面的圆满完成。

五百余年来,阳明心学深入人心,不仅成为明代中叶以来中国思想的主流,更深刻影响了东亚思想的发展进程。在传播过程中,阳明心学在理论形态、观念表达与实践路径上展现出的多样面貌,彰显了其作为活的思想资源所具有的深厚生命力与跨文化影响力。

在时代飞速发展的今天,如何坚守本心,实现价值创造、思想创新成为重要议题。阳明心学强调主体性的回归与重建,不仅体现出强烈的现实关怀,更与中国文化传统中“实事求是”的精神内核深度契合,为个体道德修养与社会价值重建提供了切实路径。因此,我们不仅应将阳明心学视为理解人与世界关系的重要视角,更应立足于全球文明对话的高度,推动其思想精神在当代世界中的创造性转化与传播。

【本文作者:董平,浙江省文史研究馆馆员、浙江大学求是特聘教授;余柯嘉,浙江大学博士】

(转自“学习强国”浙江学习平台)