中国社会科学院哲学研究所主办

《哲学动态》2024年第5期

摘 要

▶ 习近平文化思想研究

“两个结合”与文化主体性建构

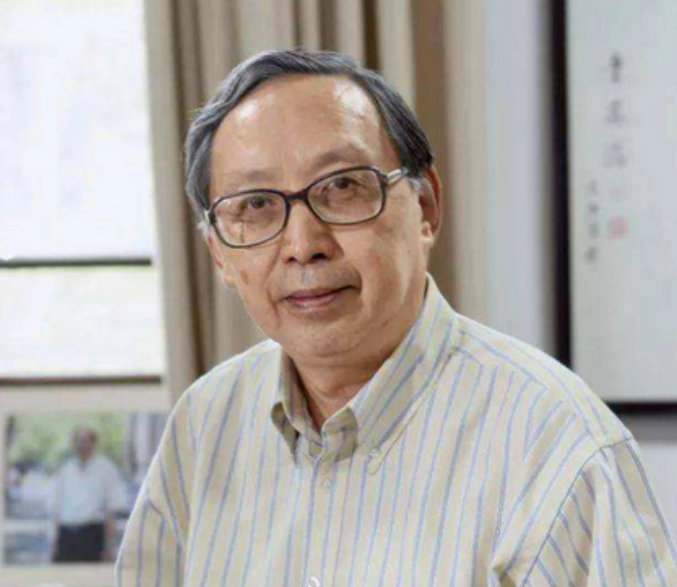

董平(5)

摘要:“两个结合”是当下实现中华优秀传统文化“创造性转化”与“创新性发展”的根本途径,同时也是建构中华文化主体性的必由之路。中华文化的主体性是在长期发展过程中建立起来的,其中包含着历史选择的必然性。公元前2世纪中叶以降,中华文化实际上是向世界开放的,同时也在与不同文明的交往中不断实现其自身。因此,中华文化在历史展开过程中有着丰富的主体性建构的历史经验。如宋代理学本质上即是一场关于中华文化主体性建构的思想文化运动,阳明心学则是通过人的主体性重建来挽救朱熹理学作为“圣学”在实践上的弊病。

关键词:两个结合 文化主体性 事态形式 阳明心学

作者单位:浙江大学哲学学院

▶ 马克思主义哲学经典与阐释

在政治经济学与政治哲学之间

——重思《资本论》中的“劳动力”概念

高广旭(13)

摘要:“劳动力”是标识马克思政治经济学的思想特质的重要概念,这一概念在《资本论》中获得了系统和成熟的论述。《资本论》中的劳动力概念在政治经济学与政治哲学相融贯的三种语境下出场。首先,基于对商品价值形式内蕴的具体劳动与抽象劳动二重性的自觉,开启对资本主义生产方式中劳动辩证存在结构的多重分析。其次,基于对必要劳动和剩余劳动张力结构的分析,揭示剩余价值的来源和货币转化为资本的内在逻辑。最后,基于对劳动力的生产和再生产机制的考察,透视资本生产逻辑蕴含的资本权力逻辑。《资本论》中的劳动力概念既支撑着马克思政治经济学对资本主义生产方式的科学批判,也承载着马克思哲学以劳动解放为轴心的人类解放的价值追求,蕴含着经济形式分析和政治现实批判相统一的政治哲学意义。

关键词:《资本论》 劳动力 政治经济学 政治哲学 劳动解放

作者单位:东南大学人文学院

马克思社会政治哲学的权力问题

潘乐(23)

摘要:从方法论框架看,西方政治哲学主要将权力区分为基于“正当性”的“权威-权利”与“非正当性”的“纯权力——暴力”。前者是政治哲学的主要研究对象,后者则是政治哲学的“黑暗面”。近代西方政治哲学对“权威——权利”范式的研究主要聚焦于两个方面,一是作为最高政治权威的主权的个人主义来源,二是私有财产权何以进入公共领域并成为市民社会的根本性权利。青年马克思通过“异化”概念揭示了“最高政治权威”和“私有财产权”的社会基础,从而跳出了近代政治哲学的架构,阐释了权力对社会历史的形塑和重塑作用。马克思将个人与一定社会阶段占主导地位的社会生活条件的非对称性关系视为社会构成的“真实”领域,由之“权力”被理解为生产、再生产以及变革社会生活条件的能力。在现代社会,资本成为占统治地位的社会权力,马克思的政治经济学批判正是在此基础上得以展开。

关键词:社会政治哲学 权力 社会生活条件 正当性 社会现实

作者单位:上海社会科学院马克思主义学院

▶ 中国哲学知识体系建设

论“中国美学”的学科特质

朱志荣(35)

摘要:狭义的“中国美学”是指中国古代美学思想及其在当代的研究和继承发展。它是中国人数千年来审美实践和思想概括的产物。中国古代只是没有“美学”这一学科名称,但是早已有了丰富的美学思想。中国美学不仅包含在美学思想中,更感性地存留在体现审美意识的器物和历代文学艺术作品中。审美意识是中国美学的源头活水。中国美学元范畴围绕一个核心不断衍生,形成了独特的以意象为中心的范畴系统。佛学思想的融入有力地开拓了中国美学的发展。中国美学重体验、重视主体的直觉思维等特点,将自然规律与社会法则贯通起来,体现了生命意识。中国古代美学思想中有着潜在的体系,需要我们借鉴西方,面向当代的审美实践进行理论建构,以彰显中国美学的独特性。中国美学通过与西方美学的对话融合,走向现代,走向世界,最终成为多元一体的世界美学的有机组成部分。

关键词:美学思想 审美意识 意象 生命意识 多元一体

作者单位:华东师范大学中文系

▶ 中国哲学的话语与形态

性本自然,心生善恶

——荀子是人性“自然”论者

冯兵(46)

摘要:荀子人性论在近现代学界引起了广泛关注,但性恶、性朴等众说纷纭。实际上,荀子是典型的人性“自然”论者。他以性为人的天赋生理与心理机能,“自然”为其基本属性:人性乃是存在论意义上的自然存在,人性的后天流变方式也是自然而然。荀子以性为体、以心为用,同时心亦影响性之用;善、恶皆起于心,而善乃荀子人性论的终极旨归。其人性论的基本架构是“性—心—伪”,逻辑演进路径则是“自然”→“朴”→“恶”→“欲为善”→“伪”→“善”。这一切起于“自然”,演进过程也“自然”,荀学中的道德动力问题遂由此得到合理解决。

关键词:人性论 自然 道德动力

作者单位:厦门大学哲学系,山东省曾子研究院

孟子批墨者夷之“二本”的内在理路发微

马俊(55)

摘要:针对孟子对墨者夷之“二本”的批评,大多是站在儒家的立场上进行解读的。这种解读或许并没有抓住问题的根本。事实上,“孟夷之争”暴露了儒墨两家在道德哲学上的根本分歧,不能仅仅将其视为学派之争,他们的讨论蕴含了极深刻的伦理见解。要之,孟子的相关批评反映了儒家在道德动机问题上的深入思考。孟子通过“二本”的批判,强调了道德理由必须内在于主观动机。“四端”作为良心的内在结构,既包含理性的成分,也包含情感的成分。道德原则可以通过持续的道德修养内化于良心之中。

关键词:孟夷之争 “二本”问题 道德动机 内在理由 内化

作者单位:湖南师范大学中华伦理文明研究中心、哲学系

为墨家“兼爱”正名

——论“兼爱”之为“无私有差”而非“爱无差等”

林雄洲(63)

摘要:墨家“兼爱”原为一种基于“义”的“无私却有差之遍爱”。其与儒家仁爱之区别不在于关爱的“分量或次序”上有无差等,而在于是否立基“亲亲”以及是否蕴含私爱之倾向。学界之所以长期将其误解为“爱无差等”,最主要的原因在于对《墨子》文本的误读,具体表现在五个方面。第一,未能准确理解“兼”与“兼爱”的字词义涵,将“合并”与“普遍之爱”的本义误解为“平等”与“平等之爱”。第二,未能恰当把握“兼爱”的思想缘起,将其所针砭的极端自私之“别爱”淆同于儒家式的“差等之爱”。第三,未能充分认识“兼爱”的实施标准,将其所一贯遵循的基于“义”的无私却有差之遍爱错当作后期墨家“爱无差等”的变型。第四,未能深入分析“兼爱”的理论依据,将其所效法的天志与圣王之“普遍爱人”混漫于“平等爱人”。第五,未能审慎辨明“兼爱”的具体表述,不仅将有关“兼爱”的语句误解为“爱无差等”,甚至将与“兼爱”无关而为墨家所批判的观点也视为墨家之“爱无差等”主张。

关键词:墨家 兼爱 去私 差等 普遍

作者单位:汕头大学马克思主义学院

▶ 当代西方哲学前沿

字面意义与模块性

——浅析博格的语义最小论

张瑛(74)

摘要:面对语境因素不断入侵意义分析,形式语义学逐渐式微的形势,语义最小论者博格从人类的心智结构出发,试图为语义最小论提出更有力的辩护。博格认为,语义学的核心任务是分析语词及句子的字面意义;无论是所言之义还是所隐之意,都应被看作语用层面的交流意义。博格以福多的心智理论为基础,论证了字面意义加工的模块性与交流意义加工的非模块性。然而他的论证面临四点疑难,在本质上已背离了福多的初衷。

关键词:语境 字面意义 语义内容 模块性 心智结构

作者单位:华中科技大学哲学学院

为摹状词主义一辩

——回应克里普克的挑战

刘畅(81)

摘要:专名的摹状词主义认为,“亚里士多德”这样的专名其实是摹状词(如“亚历山大的老师”)的缩写。克里普克的论证经常被认为是对摹状词主义的决定性挑战,例如:摹状词主义将导致“亚里士多德教过亚历山大”成为必然真理。对此,我们可以从两个方面来为摹状词主义提出辩护。第一,克里普克的论证预设了“罗素-弗雷格式摹状词理论”,即摹状词的指称就是唯一符合其描述的对象。第二,摹状词主义可以通过放弃罗素-弗雷格式摹状词理论来应对克里普克的论证。我们可以通过建构一种对克里普克论证免疫的“唐奈兰式摹状词主义”来举例说明这一点。因此,克里普克的论证并没有决定性地驳倒摹状词主义,摹状词主义仍有进一步发展的可能。

关键词:专名 摹状词 克里普克 唐奈兰 语言哲学

作者单位:上海交通大学人文学院

布拉雷德倒退是一种恶性的

无穷倒退吗

——一种对布拉德雷倒退的怀疑论式

解答

张励耕(91)

摘要:“布拉德雷倒退”是由布拉德雷提出的一个重要而充满争议的话题。关于该倒退是否成立,研究者们进行了激烈的争论,其中的一个焦点在于它是否为恶性倒退。如果不是,我们似乎就不必对之作出严肃的回应;如果是,则会引出进一步的问题,即我们是否还能化解它?最佳的解答是,该倒退是恶性倒退,但可以被化解,因为它只在成分的层面上是恶性的;而只要承认统一性本就源自一个位于成分之上的领域,这种恶性倒退就不会令我们陷入困境。一种对该倒退的怀疑论式解答在此被提出,即布拉德雷倒退不应当被用来质疑关系或统一性本身,而应当被用来帮助我们恰当地理解统一性的来源。

关键词:布拉德雷倒退 怀疑论 统一性

作者单位:北京师范大学价值与文化研究中心、哲学学院

▶ 伦理学

“品格”是一种道德虚构吗

——基于阿尔法诺品格观的分析

左高山 焦丹(101)

摘要:近年来,情境主义以某些心理学实验及其结果为证据质疑“品格”的实在性,给美德伦理学带来某种挑战,而美德伦理学者也对此作出了种种回应。面对论争,马克·阿尔法诺提出了一种温和的解决思路,即将品格视为一种道德虚构。他认为,即使品格作为一种心理事实在经验上不充分,从实用性角度出发,也应将“品格”概念保留在道德话语中而不是取消它。然而,实用并不意味着合理。如果品格是虚构的,依然会动摇以“品格”概念为核心的美德伦理学的根基。虽然阿尔法诺对品格的辩护并不成功,但他对思考品格与情境的关系指出了新的方向。我们与其纠结品格是不是一种心理事实,不如关注如何帮助人们获得优良品格,以指导道德实践,实现人的幸福。

关键词:品格 美德 虚构 情境主义

作者单位:中南大学人文学院;北京外国语大学马克思主义学院

作为公民德性的“友善”:

学理逻辑与培育路径

叶舒凤(109)

摘要:社会主义核心价值观之“友善”关乎公民常态化的社会交往以及良序政治共同体构建。友善观的培育与践行离不开对友善的思想实质与本质特征的深层次揭示。德性伦理学以培育个体的道德品性为重点,关注道德行为者本身,强调建构完整的道德人格,可以为公民友善观的阐释与培育提供有效的解释思路。友善是公民在社会交往中展现的稳定的道德品质,公民友善在共同体中养成与获得,其最终价值目标在于实现公民的幸福生活。公民友善内在包含友善的道德认知、友善的道德情感和友善的道德行动三个方面。友善价值观培育可以遵循德性的一般性获得方式,即以“情”生善、以“境”育善和以“行”促善。

关键词:德性伦理学 公民德性 友善观 培育路径

作者单位:南京信息工程大学马克思主义学院

▶ 人物专访

探寻“伦理精神”的中华文明形态

——访樊和平教授

樊和平 郭卫华(116)

访者单位:东南大学人文学院;天津师范大学马克思主义学院