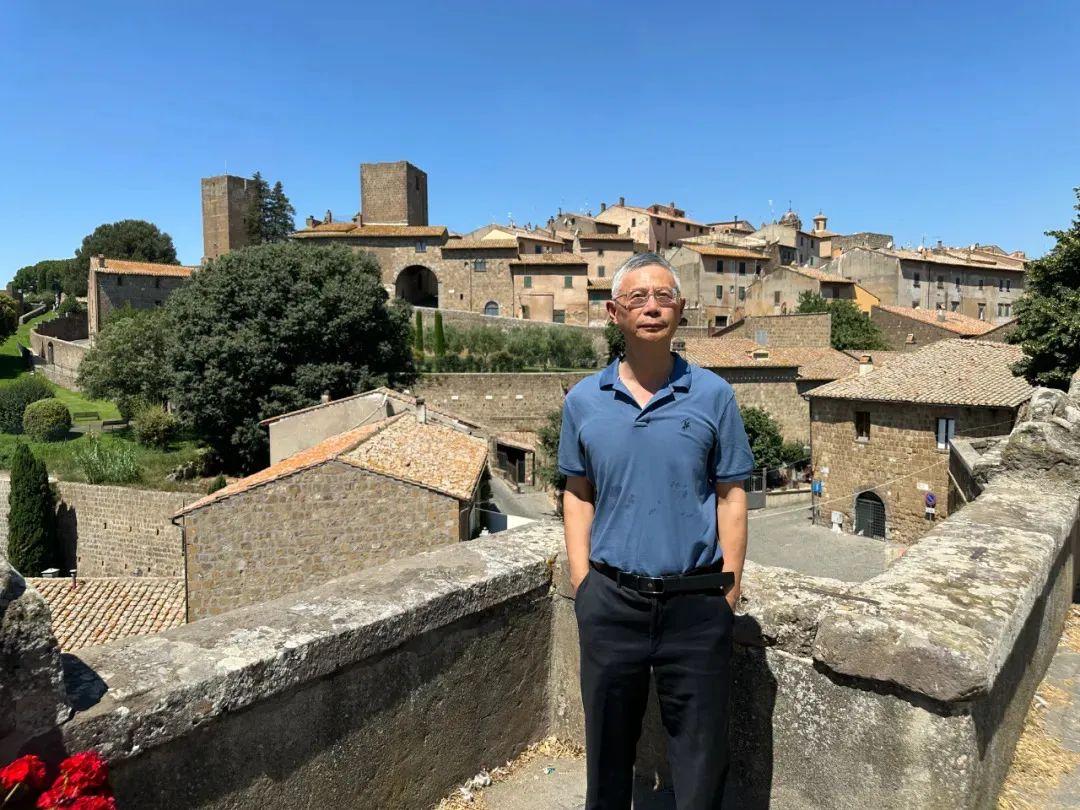

赵柏田,作家,学者,非虚构写作代表作家。多年致力于思想史及近现代知识分子研究,所涉方向有明清江南文化、近代口岸城市现代性研究、日常视野中的现代知识分子研究。出版作品20余种,700余万字,主要著作有:长篇叙事作品《赫德的情人》《买办的女儿》《我的曾外祖母》《让良知自由:王阳明自画像》《银魂:张嘉璈和他的时代》,文集《南华录》《岩中花树》及“中国往事”三部曲(三卷四册)等。曾获第十四届华语文学传媒大奖“年度散文家”,“华文好书”评委会特别奖,入选2022“收获.非虚构文学榜、“春风悦读榜”等国内重要榜单。

1

1938年11月,率领浙江大学自赣入桂一路西迁的竺可桢,于广西宜山正式开课之日,在标营浙大校舍的膳厅,面对全校二百余名新生作了一场《王阳明先生与大学生的典范》的讲演。一贯不善言辞的竺,说起这个同乡大儒,竟也滔滔不绝,整理成文的演讲稿有万字之长,且语端常带深情。此时的竺校长,带领这所流亡中的大学,已在外颠沛流离一年有余,在日军抽搐症一般发动的军事攻势下,一迁浙江建德,二迁江西泰和、吉安,宜山已是第三站了,但谁也不敢说宜山已是终点。当此国步艰危之时,战争局势瞬息万变,很可能经过宜山的中转后,他们还要前往更西南的云南或贵州。

当竺可桢面对着台下二百余双紧盯着他的眼睛,他说起四百余年前王阳明在贵州、江西和广西的事迹,大概是基于这样的考量:一方面,浙大多浙籍学生,阳明先生算是乡贤,说来亲切。再者,阳明于谪途中所遭遇的险境与磨折,浙大的师生们也一同经历着;阳明于困厄中那一缕坚忍不拔的精神,他传诵了几百年的嘉言懿行,正可作今人之矜式,促使大家反躬自省。于是,关于阳明与青年、内省与践行、学问与爱国的议论喷薄而出。那一刻,四十八岁的竺可桢是王阳明附体了。

他讲对于“知行合一”和“致良知”的见解,讲内省力行的工夫,解释本校之所以取“求是”为校训,正是推原历史的渊承,深维阳明治学的精义。所谓无心同异,惟求其是,这种博大而不立门户的精神,一切只为真理,与知识界那种只顾利害、不顾是非的市侩哲学自是拉开了距离。整场讲演中,他对阳明致知力学精神的阐发,多从学问处着手来进行,不脱一个大学校长本色,语虽平易,因带着他自我的体认,已经内化成了他自己的生命哲学:

把知行打成一片,不容学者稍存苟且偷惰之心。其鞭辟入里,极有功于后学。先生五十岁在江西以后,始明白揭出“致良知”之教,正是前说之扩大。其所谓“致”,要义是,“致吾心良知于事事物物,则事事物物皆得其理”。这意义绝不玄虚,而很近实际。从近代科学的立场讲,这样的知,在一方面正是真知灼见的“知’,另一方面又是可以验诸行事的“知”。我们做学问,理论上重在求真功夫,实用上则求在能行,正合先生之教。

竺可桢的一口绍兴腔的国语,再加语速快而急促,听上去并不十分好懂;再加他演讲时老是将双脚跟向上一抬一抬的,坐在前排的几个女生,甚至嘻嘻地笑出声来。但很快,全场都被他一脸肃穆的神色给镇住了。

2

其时,1938年的第二个学期刚刚开始,离沪战刚刚一年,漫长的战争才跨入第二年(他们本以为仗打一年就会结束呢)。国家蒙难,大学正在艰苦的播迁中。竺可桢来讲阳明,并非心血来潮,而是要于古人立身处世的微言大义里,发掘出有益于当下青年的“为学与做人之道”,鼓动起大家的精气神。那就是他在半小时略多一点的讲演中着重展开的,阳明“艰苦卓绝”“公忠报国”的精神。竺可桢认为,此两点,再加上学问的体察和力行的工夫,四百年前的阳明方为当代青年之“典范”。

为了这场演讲,竺校长已经准备许久了。这些日子,他把一本《传习录》都快翻破了,上面作了种种记号。就在演讲前一日,他还在日记中抄录了阳明的一句话,“学校之中,惟以成德为事”。

阳明先生一生的学说,是渐渐递嬗而光大的。故至晚年学问始抵于大成。我们知道他在远谪与征蛮之中,所以能履险如夷,固赖其修养工夫之湛深;而其良知学说之醇化与大成,又莫非从艰苦生活中体验出来。他因直言被谪为龙场驿丞,实际可说是一个小小的公路站长。在这贵州西部万山丛棘的小镇之中,当时更是地荒人鲜;先生住在破庙中,生活之艰苦,非我们所能想象,而他竟能安之若素者二年,且从此创造出来此后的新学说与新生活。

浙大在宜山用作临时校舍的标营,自晚清一标绿营人马驻扎于此,一直都是军队用房,半封闭的空间结构和高大的院墙把竺校长的一口绍兴话凝在了空中。

值此外侮当头之际,竺校长不讳言爱国。阳明江西平宸濠之变,再到晚年受命出征广西思恩、田州,在他看来正是出于一腔忠诚、扶民济民之心。“学高望重卓然成家的大儒,当国家需要他的时候,亦得冒险远征而不辞”。当然,他并不主张大学生都冲到前线从戎杀寇,他是要青年们心存一份阳明先生公忠报国献身平乱的精神,去为国家的将来培植好学问和技术。当各个战区的长官们冲到大学里怂恿青年上前线的时候,他下面的话显出了一个教育家的清醒:

大学教育的目标,决不仅是造就多少专家如工程师医生之类,而尤在乎养成公忠坚毅、能担当大任、主持风尚、转移国运的领导人才。

3

但在场的教授、讲师和跟着他一路西进的老生们都知道,当竺可桢在宜山标营浙大临时校舍作这场讲演之前的三个月,1938年8月,在江西泰和,他刚刚失去妻子张侠魂和二子竺衡。

当时竺校长为勘察新校址周游西南各省,接到电报回泰和,二子竺衡因染痢疾已殁,最后一面都没见着,爱妻张侠魂缠绵病榻不到十日,也撒手人寰。离开泰和前,他把这两个生命中至亲之人葬于玉华山之阳,即松山,还步放翁原韵写了两首悼诗:

生别可哀死里哀,

何堪凤去只留台。

西风萧瑟湘江渡,

昔日双飞今独来。

结发相从二十年,

澄江话别意缠绵。

岂知一病竟难起,

客舍梦回又泣然。

因着这一撕心之痛,竺可桢在宜山标营的这场演讲中特意提到了王阳明初到龙场写下的《瘗旅文》。正德元年,王阳明初到龙场为驿丞,见有远方胥吏父子及仆人三人同毙道旁,不由大起怜惜之心,既加掩埋,又作《瘗旅文》以告慰亡魂。某种程度上,这篇祭文是王阳明为自己而写,因那三个死者引出了他所有压抑着的焦虑以及放逐带来的痛苦。

与尔皆乡土之离兮,蛮之人言语不相知兮。性命不可期,吾苟死于兹兮,率尔子仆,来从予兮。吾与尔遨以嬉兮,骖紫彪而乘文螭兮,登望故乡而嘘唏兮。吾苟获生归兮,尔子尔仆,尚尔随兮,无以无侣为悲兮!道傍之冢累累兮,多中土之流离兮,相与呼啸而徘徊兮!

《瘗旅文》的最后,王阳明与死者隔空对话,说他同情并掩埋死者是因为预见到自己也可能遭受同样的命运,更不知此生是否还有可能重返越中老家。能说1938年秋天的竺可桢不是同样心情?西天目山、建德、吉安、泰和、宜山,一个个地名迎面而来,又终将告别,大学一路颠簸西来,西湖的波光和西陵渡的涛声也像梦境一般远了,开始有人还想着尽早回到东南,只是眼下的湖滨已成腥膻之地,欲回也不得了。

但竺校长没有把这一想法说出来,他怕影响他的学生们的情绪。他以一种科学家的冷静态度告诉学生们,正德年间王阳明掩埋的主仆三人,实死于瘴气:

当时尚不知瘴气为何物,即在西洋所谓“马拉里亚”(Malaria)的病,其原意亦为恶气。至近代之科学的医学研究,始证明瘴气即恶性疟疾,在桂黔二省甚多,本校同学亦有罹此病者。可见此疾当时在西南甚流行。阳明先生畏暑热,其在桂之得病以至不起,宜因气候不宜以及过于劳顿而牺牲。

他没有说下去,夺走他的爱妻和儿子生命的痢疾,也是因这瘴气而引发。

宜山宜水,只是不宜人居,浙大逗留宜山的一年零三个月里,疟疾夺走了十多个师生的性命。

此是后话不提。在当时,作为演说家的竺可桢只是一力压抑着心头的疑惑和悲观,他告诉学生们,阳明先生在广西、贵州各约半年,流风余韵至今脍炙人口,现在浙大和许多大学因战事迁西南各省,将来当然都要回到原处的,他唯愿学生们本着阳明先生治学、躬行、艰贞负责和公忠报国的精神,不以艰难而自懈,同样能留遗泽于内地文化之发展。

今日中国所临大难之严重,则远过当时之内叛与匪乱。……假使偶有横逆拂意之事,便当设想先生当年之胸襟,焕发他强矫无畏的精神,自然能处变若定。而且诸君将来出以应世,不知要遇到社会上多少教育不一、性情不一的人,当然免不了种种困难与磨折。若能体验先生的精神,在学生时代时先有一番切实的精神准备,那么将来必然能克服困阻,成就我们的学问和事业。

老校长拳拳之心,溢于言表。

4

王阳明的出生地余姚北城的瑞云楼,相去竺可桢十九世纪末出生并度过整个童年的绍兴东关镇,不过三十里计。在水网纵横的宁绍平原,这些城市和集镇都有水路相通,坐乌篷船的行程都在一日之内。余姚旧属绍兴府八县之一,当王阳明的少年时代,他父亲王华就举家迁去了郡城。嘉靖八年王阳明病逝南安府大庾县青龙港,灵柩从江西运回后也是葬在绍兴兰亭附近的洪溪。在竺可桢心目中,本省既号称人文荟萃之邦,除了那雪耻兴国的越国勾践、五代时保浙的钱氏等世所公认的英雄人物之外,更在于有南宋以来以阳明为代表的一批学者,他们乃是以矫然不阿的品性、宏伟的学问、光明的人格影响时代的文化英雄。

竺可桢刚刚执掌浙大时,1936年4月25日,在向大学生们的首次训话中就提到了两位文化英雄的名字:黄宗羲和朱舜水。他们汲汲于明季的匡复运动,一个在抵抗运动失败后奋志著书讲学,一个隐遁海外。他认为,这两人正是近世三百年来“致力学问”与“以身许国”的典范,究其精神源头,也都可追溯到阳明那里。说来惊奇的是,这两人都是阳明的余姚同乡,也都是竺可桢的乡前贤。

自1937年7月大学被迫搬离杭州,《传习录》和《王文成公全书》就是竺可桢的常读书籍。这固是因为时世艰难,时代不幸,国家和大学都在艰苦流离中,他是想借着对阳明的阅读守住学人的一点根本,从险境中超拔而出。他告诉学生们,昔年阳明到龙场,尝自问,倘使圣人处此,更有何法?沉思之余,忽而中夜大悟,呼跃而起,揭橥知行合一学说。阳明学案中的这光亮一刻,也未尝不吸引着他。年近五旬的自己,蹚过这片险境又能有何发明?这实是他给自己出的一个大题目。

所以,他给学生们讲阳明,是为了凝聚心魂。他读阳明,则是为自己找一精神的支柱。到宜山后,对阳明心学的体认,多次出现在竺的日记中。即以这次演讲前后而论,他读阳明的记录凡有四条。

1938年10月28日,竺可桢在日记中摘录了《阳明语录》卷二《答顾东樵书》的一段:

学校之中,惟以成德为事。而才能之异,或有长于礼乐,长于政教,长于水土播植者,则就其成德,而因使益精其能于学校之中。迨夫举德而任,则使终身居其职而不易。用之者唯知同心一德,以共安天下之民。……苟当其能,则终身处于烦剧而不以为劳,安于卑琐而不以为贱。

“学校之中,惟以成德为事”,把健全人格和高尚品德的养成作为大学教育的终极目标,这是他基于教育家的角度对阳明心学的解读。这个观点,实是他这天演讲的主旨,他要学生们体会先儒的工夫去深思力行:“祛私欲而发良知,励志节而慎行检,明是非而负责任。”

10月29日日记:

晚阅《王文成公全书》。或问知行合一于阳明先生,答曰,今人学问只因知行分作二件,故有一念发动,虽是不善,然却未曾行,便不去禁止。我今说个知行合一,正要人晓得一念发动处便即行了。

10月30日日记:

晚阅《阳明先生全集》。阳明先生讲“知行合一”,谓发动处有不善,就将这不善的念头克倒,须要澈根澈底,不使那一念不善潜伏在胸中,此是我立言宗旨。何等简易。

《王文成公全书》和《阳明先生全集》应该是同一本书。这两条,他都是在体认知行的工夫,要把知行打成了一片来做。一念发动,善恶已分,莫以为恶念不得实行便可放过,那是要从源头的“一念”开始,来做一个道德纯洁之人。也就是阳明所亲述的,“知是行的主意,行是知的工夫;知是行之始,行是知之成”。大道简易,行来实难,善行与恶行,很多时候都是环境造就,故而后一条日记里他又引用了阳明《南赣乡约》中的一句格言:“蓬生麻中,不扶而直。白沙在泥,不染而黑。”

10月31日日记:

《王文成公全书》卷三《传习录》下,阳明先生曰,众人只说格物要依晦翁,何曾把他的说去用?我着实曾用来。初年与钱友同论做圣贤要格天下之物,如今安得这等大的力量?因指亭前竹子,令去格看。钱子早夜去穷格竹子的道理,竭其心思,至于三日便致劳神成疾。当初说他这是精力不足,某因穷去格物,早夜不得其理,到七日,亦是劳思成疾。遂相与叹圣贤是做不得的,无他大力量去格物了。及在夷中三年,颇见得此意思,乃知天下之物本无可格者。其格物之功,只在身心上做。

他这是讲对世界的认知。从《传习录》引用的阳明评论“格竹”这番话,有一个对宋儒传统的反动:认识世界,还是要从最切实的对自我身心的认识做起。换句话说,世界的起点正在你自己身上。

正因为竺可桢对阳明心学有着力行者的体认,他眼下的境遇又与当年投荒西南的阳明暗合,他才会在“致良知”与“求是”之间搭设起一根沟通古今的桥梁。作为浙大校训的“求是”,乃是阳明心学与现代科学精神交融后的提升和淬炼。

1939年2月4日,新的一个学年开始时,竺可桢对他的学生们说,何谓“求是”?英文是Faith of Truth,美国古老大学哈佛大学的校训,也是求是,可谓不约而同。在他看来,布鲁诺、牛顿、达尔文、赫胥黎,这些科学家身上所体现的,正是这种不屈不挠的求是精神。在那场《求是精神与牺牲精神》的演讲中,他还说,革命家鼓吹革命、奔走革命,也是源于求是的精神,而像明季的张苍水那样杀身成仁以救国,也是为了求是。

那些坐在讲台下一张张年轻的面孔,在竺可桢眼中都是国家未来的希望。他深望这些青年们:

你们要做将来的领袖,不仅求得了一点专门的知识就足够,必须具有清醒而富有理智的头脑,明辨是非而不徇利害的气概,深思远虑、不肯盲从的习惯,还同时要有健全的体格,肯吃苦耐劳,牺牲自己努力为公的精神。

如何达至此一境界?他指出的路径便是“求是”:

所谓求是,不仅限于埋头读书或是实验室里做实验。求是的路径,《中庸》说得好,就是博学之、审问之、慎思之、明辨之、笃行之。单是博学审问还不够,必须深思熟虑,自出心裁,独著只眼,来研辨是非得失。

再过半年,1939年8月4日,流亡中的浙大即将送走第十二届毕业生。毕业典礼上,竺可桢和学生们谈孙中山、谈诸葛武侯、谈流放宜州死去的黄庭坚,最后寄希望于即将走上社会的大学生们,要有独立的人格和自由的思想:

贵乎有独立的人生观,能应用自己的思想,能解决对付一切问题,决不盲从,或是人云亦云。(《出校后须有正确之人生观》)

临别之际,竺可桢又赠以阳明两段话,要他们莫忘母校“求是”精神。第一段话来自王阳明《与罗整庵少宰书》:

夫学贵得之心,求之于心而非也,虽其言之出于孔子,不敢以为是也,而况其未及孔子者乎。求之于心而是也,虽其言之出于庸常,不敢以为非也,而况其出于孔子者乎。

另一段话出于《与陆静元书》:

昔之君子盖有举世非之而不顾、千百世非之而不顾者,亦求其是而已矣。岂以一时之毁誉,而动其心哉。

竺校长要他的学生听从内心的判断,多一点怀疑精神,也多一份虽千万人吾往矣的固执与决绝。他特意指出,这两点也是“求是”精神之精要。

5

在宜山停留一年零三个月后,竺可桢又带领他的大学西迁了。这固是因为疟疾可怕,已经夺走了十余个师生性命,更恼人的是日本飞机常来轰炸。师生们在北山和龙江边挂出的信号灯笼的指引下,一次次跑警报。最严重的一次轰炸发生在1939年2月5日,十八架日本飞机一齐出动轰炸宜山标营浙大教室和宿舍。

是日,竺可桢日记有载:

未几即闻飞机声,时约11 : 15 。余等在途稍停,见有十八机分为两群,经宜山城,由东南南向西北北飞。飞稍远,余等又行,但机声又逼近,仍向宜山。

至宜山天顶,初闻一枪声,见半空有烟一阵,未几即闻重大之轰炸声,宜山起火。

十八机即向东行,但未几有九机折向南,又作大围绕,余等所在地却在中心。

……

乃在一山顶隙望。见九机折回至宜山,由西向东,飞至东城时,落轰弹甚多,连续可闻者八九声。向东去复又折回南而西作大围绕,再转北方,又由东向西过宜山,作(第)三次轰炸,此次凡四声。

一百二十余颗炸弹把标营的地炸了个底朝天。大火共烧去学生宿舍一所,新造茅屋顶教室一所,标营大门及新落成的礼堂也被烧成灰烬。万幸浙大师生及早避于龙江边,且卧倒于地,竟无一人受伤。大火刚刚扑灭,1940届电机系一位洪姓同学用他所学专业对这次轰炸分析道:倭寇所用的轰炸方式系“面的轰炸”,落弹以东宿舍为中心,可见其企图不仅在于房屋的毁灭,更在于轰炸圈内人的毁灭。敌机用高空投弹,分燃烧弹、爆裂弹两种,以二百磅的爆裂弹为多,其破坏泥土威力圈之直径约为6公尺。未爆炸弹深入泥地约3.39公尺,与地面垂直线成25度。再根据炸弹浮心与重心的距离、弹尾之形状和当日之风向,该同学测得2000公尺以上敌机之飞行速度为每秒约百米:“从此结果,可促使一般人们知道在飞机已投弹时,乱跑之愚笨,乱跑反足以增加杀伤机会。”未爆炸弹占总数百二十分之一,较沪战时为多,据此,洪同学乐观地分析,敌力经大量消耗,存弹已快用完了,“所以我们相信倭寇最近之狂炸,是他毁灭的先声。”话听上去虽不错,但谁也不知道,以后敌机再来,会不会有这样的好运气了。

尽管早就向教育部报告迁校,教授们在校内也一次次讨论,但迁往何处总也定不下来,有说去云南建水的,有说去贵州花溪的,也有人也推荐瓮安、平越(福泉)、绥阳等地。一直到这年底,日军板垣师团二万五千人谋取南宁,防城、钦州失守,浙大才如一个泥足巨人般挪开了脚步。图书、仪器先上路,再是女生坐车,最后是男生和教授讲师们,或坐车或步行,他们的目的地是黔北的遵义、永兴和湄潭。

促使竺可桢最后下决心的,是他与时任贵州省主席吴鼎昌的一次会谈。这年6月22日日记载:

主席吴达佳(鼎昌),渠年不过四十五六。谈及浙大校址,渠亦赞成湄潭,谓其地文化尚高,物价廉,而交通虽便,不在大路上,惟运输亦无办法。谈至黔省状况,渠以为黔省并不穷,惟乏人力开发而已,故贵州问题首在人口与人力。

他亲自跑了一趟湄潭,湄潭当地政府的欢迎程度超乎他的想象。

更重要的是,在重庆、昆明物价腾飞的当下,贵州的遵义、湄潭一带物价便宜,且有合适房源,“出产甚丰,肉每元可七八斤,鸡蛋每元一百个,米二三元一担。……其地有水多鱼云云。”而冥冥之中,竺可桢选择贵州,也未始不是四百年前在这块土地上苦行悟道的阳明先生的吸引和感召。于是,在湄潭县长严溥泉、遵义县长刘慕及当地士绅的协助下,浙大迁黔事得以顺利进行。

竺可桢亲自选定了迁移线路及每一个落脚点,或许在他看来,这正是一场追踪阳明先生的“精神之旅”。1940年2月,浙大经第四次迁徙,终得重新汇集于黔北的湘江之滨、湄水之畔。一次纪念大会上,竺可桢以阳明龙场悟道,成就“知难行易”学说为例,谈到浙大在贵州负有“特殊使命”,他希望“以一千余师生竭尽知能,当可有助于黔省”:

昔王阳明先生至龙场一年,其影响所及,风化文物,莫不因而改善进步……浙大来此,尚有多年之逗留,吾人自当法步先贤,于所在地之种种设施,革革兴兴,尽心竭力以赴。

此后七年,这群来自东部海滨的理想主义者在黔北的这块僻远山地探学求道,弦歌不绝。到战争结束复员回杭,浙大从一所默默无闻的地方性大学一跃而成为科学史家李约瑟所称的“东方剑桥”。

1941年5月9日,身在贵州遵义浙大本部的竺可桢在日记中写道:

科学之精神,在于不顾利害以求真理,祛除成见以就理智,即实事求是。

竺可桢认为,他奉以为圭臬的“求是”,正是阳明先生“事上磨炼”“知行合一”的当代演变。

2014年,在竺可桢到达贵州七十余年后,我行黔北,出贵阳,往遵义,中途经过的,正是当年阳明谪放的修文县。尔后,经大娄山南麓、乌江之北的凤冈县,又去永兴和湄潭。竺校长在此办学时的教学楼、宿舍楼今犹存焉。湄潭县城三里外有西来庵,柏树森森,清雅可喜,据称为明遗民钱邦芑(即大错和尚)隐居地,不可考。浙大九教授吟诗结社于此,称“九君子”,却依稀是眼前事。是夜宿湄潭县城,看小城夜景,灯火璀然,忽见一轮红月亮,从山谷间跳出来。我好久没见过这么圆的红月亮了,这无端的月色让一句诗飞快地冲到了嘴边,“吾心自有光明月”。甫一出口,才醒悟那也是乡前贤王阳明的句子,是他于正德年间某个中秋,在贵州山地间吟的。