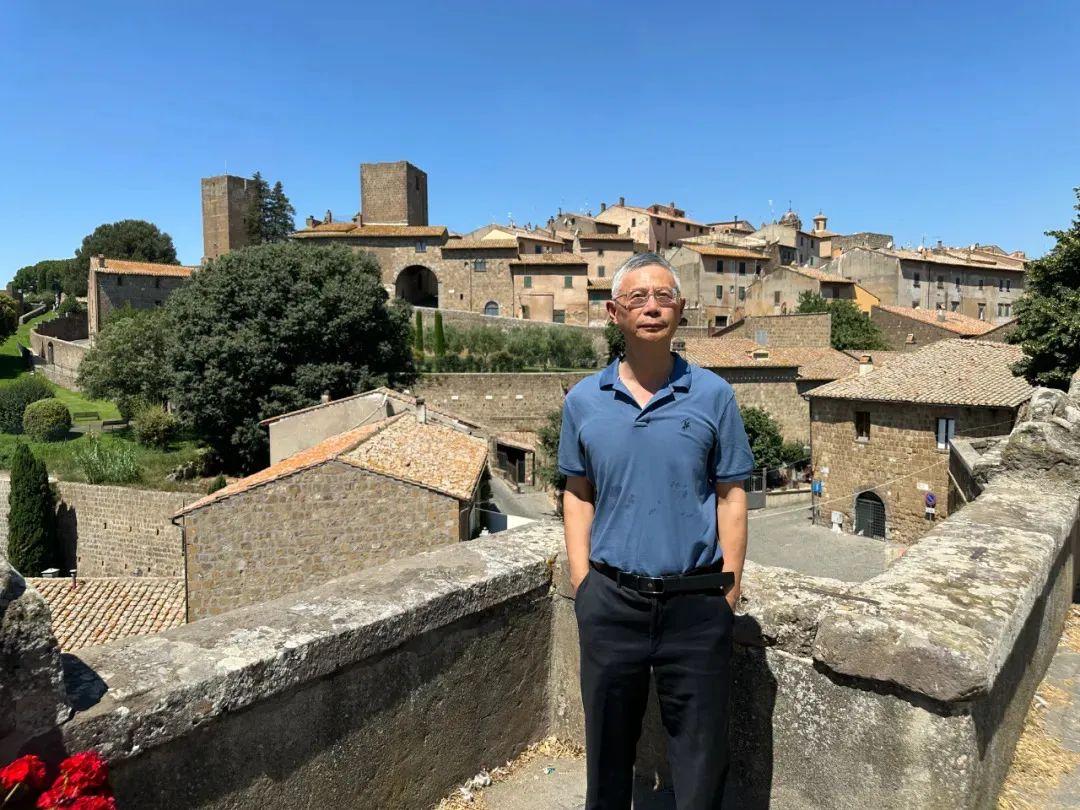

张宏敏:哲学博士,1982年5月生。现系浙江省社会科学院哲学所副所长、研究员,兼任浙江国际阳明学研究中心主任、浙江省朱子学研究会副会长、中国朱子学会阳明学专业委员会副主任等。主要从事中国哲学史、阳明学文献整理与研究。主持“王阳明‘始揭致良知之教’辨证”“中华文明浙江印记•阳明文化”“阳明后学年谱系列丛书•黄绾年谱”等浙江省哲学社会科学规划课题,以及国家社科基金课题“清代阳明学文献整理与思想演变研究”,出版有《阳明学研究综合报告》《2019阳明学研究报告》《2020阳明学研究报告》《2021阳明学研究报告》《2022阳明学研究报告》《2023阳明学研究报告》《王阳明著作选读》《王阳明的人生智慧》《阳明文化》《传习录译注》《台州阳明学研究》等著作,主编《阳明行迹方志文献选刊》《阳明后学珍本文献丛刊》《清代阳明学文献丛刊》等文献,在《阳明学刊》《国际阳明学研究》《阳明学研究》《中国心学》《阳明学研究新论》《王学研究》等阳明学辑刊论集中发表阳明学研究论文30余篇。

基金项目:国家社科基金一般项目“清代阳明学文献整理与思想演变研究”(项目编号:20BZX070)

摘要:草萍驿是明清时期位于浙江常山县、江西玉山县“常玉古道”上的一个官方驿站,林俊先是在草萍驿壁间题诗一首,接着一生数次路经草萍驿的王阳明留下题为《草萍驿次林见素韵奉寄》《书草萍驿二首次壁间韵》的诗歌,草萍驿进而成为孙燧等时人及后人次韵唱和的对象。诗以言志,以诗存史,梳理并解读明代中后期以及清代以来的儒家士大夫路经“常玉古道”并在草萍驿壁间留下的诗歌,我们就能“读”出时代的变迁与社会的变革。孙燧的忠烈之举、王阳明的豪杰精神,不断激励着后来者努力前行,这就是传统儒家知识分子的人格魅力与典范效应。

关键词:王阳明;林俊;孙燧;草萍驿;诗歌

衢州位于浙江省西部、钱塘江上游,素有“四省通衢、五路总头”之称,自古以来就是浙、闽、赣、皖四省边际交通枢纽。如此交通要冲,也是传统社会驿道、驿站建设的重点地区,正如清光绪《常山县志》所载:“寓内驿传无不难者,而吾常京省要冲,舟车交尽,其难尤甚。”连接浙江衢州常山县与江西上饶玉山县的“常玉古道”上,有浙西地区最为重要的一处官方驿站—草萍驿。一直以来,尤其是在宋元明清时期,每日借此来往进出者络绎不绝。

正因如此,出生于浙东余姚、求学成长于京师、成婚于江西南昌、悟道于贵州龙场,功业俱在江西、广西的王阳明,因过境衢州而多次往返于浙江、江西、贵州与两广,草萍驿也成为其活动的重要场域。王阳明在常山县留下两首诗的同时,也在草萍驿留下了三首诗,进而成为时人及后人次韵唱和的对象。梳理并解读这些诗篇,有助于我们了解明代中后期及明清社会的变革与时代的变迁,也能“读”出明代中后期士人群体忧国忧民的心境。

01 王阳明数次过境衢州的情景

根据钱德洪编《阳明先生年谱》,结合相关地方史志资料,笔者认为,王阳明生前有10次过境衢州的经历。

一是明弘治元年(1487)七月,17岁的王阳明从余姚出发,沿钱塘江水路至衢州府(龙游县、西安县、常山县),再经常玉古道至江西南昌,迎娶夫人诸氏。

二是弘治二年(1488)十二月,得知祖父王伦病疾,加上岳父诸让之父诸浩病卒于家乡余姚,王阳明携夫人诸氏陪岳父诸让,从江西南昌返乡,路经衢州。

三是正德二年(1507)八月,36岁的王阳明因得罪宦官刘瑾,由兵部主事贬谪为贵州龙场驿驿丞,在杭州逗留后,佯狂避世,托言投江南遁、游海入山。今人束景南教授的《王阳明年谱长编》指出,王阳明实则沿钱塘江、富春江、桐江、东阳江、新安江南下,至衢州,经常玉古道,过分水岭,潜入福建武夷山中,并赋诗《泛海》《武夷次壁间韵》等。

四是正德二年(1507)九月,王阳明自武夷山原路经常玉古道(一说间道鄱阳湖)返回,至南京省父(王华时任南京吏部尚书,同年九月十一日致仕)后,携父返乡余姚,再从余姚迁家至绍兴山阴。此次路经衢州,王阳明应同年、衢州知府张维新之邀,入衢州府城并谒访大中祥符禅寺。清嘉庆《西安县志》收录了王阳明所作七律《大中祥符禅寺》诗一首:“漂泊新从海上至,偶经江寺聊一游。老僧见客频问姓,行子避人还掉头。山水于吾成痼疾,险夷过眼真蜉蝣。为报同年张郡伯,烟江此去理渔舟。”诗中所提及的张郡伯,就是弘治十二年(1499)与王阳明同中进士的陕西华亭县人张维新,正德元年(1506)任衢州知府。之后,王阳明经龙游,游舍利塔并赋诗《舍利寺》:“经行舍利寺,登眺几徘徊。峡转滩声急,雨晴江雾开。颠危知往事,漂泊长诗才。一段沧州兴,沙鸥莫浪猜。”据此可见阳明心学与佛学之间的诸多关联。

五是正德三年(1508)正月,37岁的王阳明离开余姚县,与家仆王祥、王贵经江西、湖南,赴谪贵州龙场。正月十日至十四日,过境衢州府县(龙游、西安、常山)。十四日,在衢州常山县草萍驿(今常山县白石镇草坪村),王阳明收到丁忧在家的老友林俊(1452—1527,字待用,号见素,福建莆田人)寄来的一封信,深为挚友情愫感动;因林俊先前在草萍驿壁间题诗,阳明当即在草萍驿次其韵而作诗《草萍驿次林见素韵奉寄》:“山行风雪瘦能当,会喜江花照野航。本与宦途成懒散,颇因诗景受闲忙。乡心草色春同远,客鬓松梢晚更苍。料得烟霞终有分,未须连夜梦溪堂。”

六是正德五年(1510)秋冬之际,39岁的王阳明以江西庐陵知县身份入觐赴京,约十月份从南昌、广信府转道进入衢州,经杭州沿着大运河沿线北上。也有一种可能,王阳明是从南昌到鄱阳湖,沿长江水道顺流而下,过九江、安庆到南京、镇江,再沿京杭大运河北上,并未入境衢州。

七是正德十一年(1516)十二月,45岁的王阳明以都察院左佥都御史身份,巡抚南、赣、汀、漳等“八府一州”。从南京至绍兴省亲后,再到杭州,沿钱塘江、富春江、衢江,约十二月二十日至衢州,经常玉古道(草萍驿),然后到江西信州经水路至赣州上任。

八是正德十四年(1519)六月,余姚乡人孙燧被宁藩朱宸濠杀害,48岁的王阳明在起兵平定宁藩叛乱并活捉朱宸濠后,于九月十一日从南昌出发向南下亲征的正德皇帝献俘;二十六日至广信。十月初九至杭州,把朱宸濠等要犯交张永,又称病留西湖净慈寺。据此推断,王阳明路经衢州县(常山、西安、龙游)的时间大致是九月二十九日至十月初三日之间。在常山草萍驿,王阳明赋诗《书草萍驿二首》:“一战功成未足奇,亲征消息尚堪危。边烽西北方传警,民力东南已尽疲。万里秋风嘶甲马,千山斜日度旌旗。小臣何尔驱驰急,欲请回銮罢六师。千里风尘一剑当,万山秋色送归航。堂垂双白虚频疏,门已三过有底忙。羽檄西来秋黯黯,关河北望夜苍苍。自嗟力尽螳螂臂,此日回天在庙堂。”诗序云:“九月献俘北上,驻草萍,时已暮。忽传王师已及徐淮,遂乘夜速发。次壁间韵纪之二首。”也就是说,押解朱宸濠经江西玉山县至浙江常山县草萍驿是在某天的傍晚时分,因正德皇帝所率大军已至徐州,为及时制止其亲征,王阳明并未夜宿草萍驿,而是直奔常山县城,再经水道至衢州府,然后再到杭州。王阳明《书草萍驿二首》中的第二首诗所用韵脚,依旧和林俊《草萍驿》诗的韵脚相同。

九是正德十六年(1521)六月,50岁的王阳明因平定宁藩叛乱之军功升任南京兵部尚书,遂从南昌出发,应内诏北上赴京;因受阻,遂上疏乞便道归省,八月至绍兴。据此推断,王阳明此次路经衢州的时间是七月中下旬。

十是嘉靖六年(1528)九月,王阳明受命出任总督两广兼巡抚,前往广西平定思田之乱。自越中出发,渡钱塘,于九月二十四日左右抵达衢州。在淅淅沥沥的暮色秋雨中,衢州籍阳明门人栾惠、王玑等数十人拜会王阳明,王阳明则希望衢州学子日后到杭州天真书院向钱德洪、王畿求证“致良知”与“四句教”的修证功夫法门。王阳明赋诗《西安雨中,诸生出候,因寄德洪、汝中,并示书院诸生》:“几度西安道,江声暮雨时。机关鸥鸟破,踪迹水云疑。仗钺非吾事,传经愧尔师。天真泉石秀,新有鹿门期。”《德洪、汝中方卜筑书院,盛称天真之奇,并寄及之》:“不踏天真路,依稀二十年。石门深竹径,苍峡泻云泉。泮壁环胥海,龟畴见宋田。文明原有象,卜筑岂无缘?”王阳明在衢州逗留两天后,于九月二十六日过常山。此次在常山县,王阳明会晤了寓居常山的开化友人方豪,方豪还陪王阳明游览了常山城西胜景——西峰。方豪有《西高峰》诗:“南高北高吾得游,西高空在三衢州。万家烟火足下起,一望洲渚天边浮。至人做事太奇绝,诸客执袂皆风流。老僧亦解供笔砚,尘缘拂罢猩猿愁。”同时,王阳明赋诗《常山县留别方思道》(亦作《方思道送西峰》)相赠:“西峰隐真境,微境临通衢。行役空屡屡,过眼被尘迷。青林外延望,中闷何由窥?方子岩廊器,兼已云霞姿;每逢泉石处,必刻棠陵诗。兹山秀常玉,之子囊中锥。群峰灏秋气,乔木含凉吹。此行非佳饯,谁为发幽奇?奈何眷清赏,局促牵至期。悠悠伤绝学,之子亦如斯。为君指周道,直往勿复疑!”诗歌盛赞了方豪的才干与诗情,同时也希望方豪能继承以“致良知”为宗旨的“绝学”。在常山县境内,王阳明还赋诗《长生》:“长生徒有慕,苦乏大药资。名山遍探历,悠悠鬓生丝。微躯一系念,去道日远而。中岁忽有觉,九还乃在兹。非炉亦非鼎,何《坎》复何《离》。本无终始究,宁有死生期?彼哉游方士,诡辞反增疑。纷然诸老翁,自传困多歧。乾坤由我在,安用他求为。千圣皆过影,良知乃吾师。”《长生》诗体现了晚年王阳明对道教的理解,“良知乃吾师”道出了阳明心学的主体性。在常山与方豪别后,王阳明经草萍驿,进入江西玉山,再至两广。

嘉靖七年(1528)十一月,王阳明病逝于江西南安府大余县,并给衢州籍门人、时任南安府推官的周积,留下了“此心光明,亦复何言”的临终遗言。嘉靖八年(1529)正月,丧发南昌;正月初十,灵柩过玉山,弟王守俭、守文,门人栾惠、徐霈、王修易(即通行本《传习录·下》中的“黄修易”)、黄洪、李珙、范引年、柴凤等迎榇于常山县境的草萍驿,凭棺而哭者有数百人。正月十二日左右,王阳明的灵柩至西安(衢州城)。钱德洪、王畿与王玑、应典等议定每年纪念先师阳明先生之会期。二月四日,王阳明灵柩至越。

如今,衢州存留下来的阳明文化遗迹主要有:常山县白石镇草坪村的草萍驿,常山县城郊的西峰,衢州城内的大中祥符寺遗址、阳明弟子邹守益曾讲学的衢州孔氏南宗家庙,阳明弟子、衢州知府李遂等宣讲阳明良知心学的衢麓讲舍遗址,龙游县内的舍利圣塔。

02 林俊《草萍驿》与王阳明《草萍驿次林见素韵奉寄》所引发的连锁反应

鉴于明正德三年(1508)、正德十四年(1519),王阳明在草萍驿赋诗三首,其中两首诗是对林俊《草萍驿》诗的唱和;再加上与王阳明同为余姚人的孙燧(1460—1519,字德成,号一川),在正德十年(1515)十月以都察院右副都御史、江西巡抚身份前往江西途中也路经草萍驿,次林俊《草萍驿》诗韵而有《常山草坪驿中和见素先生韵》:“纲常自古要担当,弱水谁将驾苇航?岭道风行豺遁远,海空云阔雁飞忙。身从许国频加爱,发为忧民忽变苍。醉饱君恩无以报,寸丹惟不愧朝堂。”进入玉山县境,又有诗歌《玉山纪异》。其“纲常自古要担当”“发为忧民忽变苍”的诗句,为自己忠君报国、客死异乡埋下了伏笔。尤其是在正德十四年(1519)六月,孙燧为揭露宁王朱宸濠忤逆谋反事而殉难,王阳明在起兵平定宁王叛乱后也是不遗余力地表彰孙燧的“忠烈”之举并撰《祭孙中丞文》,且在活捉宁王“献俘北上”时亦途经草萍驿。孙燧遇害,其子孙墀从余姚出发,“挟刃赴仇,奔走千里,至则逆贼已擒,遂得改殡正殓,扶公榇而还”。孙墀在前往江西寻仇时,亦路经草萍驿,目睹其父生前所留草萍驿壁间诗而有《常山道中闻先忠烈之变,挟刃赴雠,偶睹草萍驿先君壁间题句,吁天泣血,愤激赋此》诗:“瞻彼常山道,先子昔所履。忠愤触留题,毛发如螺起。砺刃亟从戎,啮血没吾齿。损此血肉躯,指天以自矢。徒跣陟危冈,裂皆瞩寰宇。南山高有颠,北海深有底。争如我心恨,勃勃塞天地。天地有尽期,此恨无穷已。高高深深,颠复颠,底复底。”父子之间,忠孝两全的形象,因留题于常山草萍驿间的诗歌而感人至深。孙燧殉难后葬于余姚,友人林俊在嘉靖初年路经杭州时,“具香帛酒馔遥祭焉”,并作文《祭孙德成宗伯》。

另外,孙燧、王阳明亦惺惺相惜。比如孙燧任江西巡抚后,曾游历至江西萍乡,并有诗作《萍乡道中次赵都谏渐斋韵》;而王阳明早年被贬谪为贵州龙场驿驿丞,在路经萍乡拜谒纪念周敦颐的“濂溪祠”而有诗歌《萍乡道中谒濂溪祠》:“木偶相沿恐未真,清辉亦复凛衣巾。簿书曾屑乘田吏,俎豆犹存畏垒民。碧水苍山俱过化,光风霁月自传神。千年私淑心丧后,下拜春祠荐渚苹。”为讴歌“人品甚高,胸怀洒落如光风霁月”的道学宗主——濂溪先生,孙燧乃有《芦溪谒濂溪祠和王伯安韵》诗:“道脉传来认未真,浪叨儒籍混儒巾。一从夫子开图学,孰谓中原有敝民?庭草更添新意思,池运不减旧精神。千年庙貌重瞻谒,犹见春风拂藻苹。”两位余姚同乡的道学哲理诗,道出了对周敦颐的崇敬之情。

这里,我们对心学与草萍驿之间的关联再做阐释,借此论证“常玉古道”为“心学”哲理诗的传播之“道”。

先于明代中期的林俊、王阳明、孙燧,明初江西籍理学家吴与弼(其门人有陈献章、娄谅)在草萍驿有诗作《草萍驿》:“暂息草萍驿,心安即我庐。万山新雨霁,半枕黑甜余。”又有《草萍驿二首》:“小麦青青大麦黄,林间鸟语奏笙簧。好山迎送程程秀,咫尺云帆是浙江。晨促行装度草萍,夜来微雨喜新晴。望中尽是云山色,吟罢时闻野鸟声。”吴与弼的一句“心安即我庐”,为草萍驿赋予了“心学”意蕴,也可谓是传统儒家士大夫的一个“心学驿站”。

早于王阳明,明成化年间松江华亭人张弼(1425—1487,字汝弼,号东海,晚称东海翁)路经草萍驿而有《宿草萍驿次林都宪见素题璧韵》诗:“四塞山岚一面当,肩舆虽稳不如航。潦侵松径溪桥滑,日转霜林野店忙。楚岫雁回秋漠漠,吴峰云净晚苍苍。壮游万里皇恩布,归及春衫旧草堂。”而后,张弼又有《再次前韵题草萍驿璧》:“万里先锋莫可当,山行乘槿水行航。男儿堕地分如此,客子逢秋兴自忙。一宿草萍青嶂暮,几看云峤白衣苍。骞槎不尽昆仑脉,我欲南搜海若堂。”张弼在成化二年(1466)中进士后,授兵部主事,晋员外郎;因作《假髻篇》讽刺时贵,遭当权者忌恨,被排挤出京后出任江西南安知府。张弼路经草萍驿次林俊韵而作的两首诗,据“楚岫雁回秋漠漠”“客子逢秋兴自忙”句,可以判定这两首诗写于秋季。

明成化二十三年(1487)进士、江西丰城人杨廉(1452—1525)路经草萍驿见同僚林俊诗,遂有《草萍驿睹林见素壁间诗因念其征蜀未还遂借原韵奉寄见素》:“从来一面要才当,可是悠悠野水航。安国胸中论出处,伊川事外别闲忙。艰危往日知心赤,经略频年想鬓苍。廊庙江湖原一致,不妨宇宙看堂堂。”诗题中的“其征蜀未还”,当系明正德年间,林俊以右副都御史身份巡抚四川事,这首诗歌从一个侧面体现了林俊的实干与担当。

明弘治十二年(1499)进士、福建长乐人谢廷柱,在草萍驿也有诗作《过草萍驿次林见素壁间韵》:“济时才力孰相当,只费官舆与驿航。鬓雪为谁销日短,岭云无意伴人忙。灵山骨立因秋瘦,怀玉姿生结暮苍。故国眼中归未得,二疏风节愧堂堂。”诗句既反映了明代中期的时局,也是对刚直敢谏的“四朝老臣”林俊之“风节”的讴歌。

另外,王阳明的心学诤友、广东增城人湛若水,也是多次路经草萍驿。嘉靖十九年(1540)七月二十九日,有诗作《过草萍关感旧》(亦作《过草萍驿作》:“忆年逾知命,趋召过草萍。是时圣作初,万物睹休明。草木似欣若,邑民暂咸宁。往来二十载,惴惴复兹经。闾阎非故庐,山川失旧青。问此何为然?大吏多诛征。时节方白露,寒气早盈庭。只恐霜雪至,百卉同凋零。”明弘治、正德、嘉靖的二十年中,湛若水对于草萍驿乃是“惴惴复兹经”,此次的致仕返乡是在暮秋之时;“大吏多诛征”的诗句,道出了官场的黑暗与时局的不安。

明弘治十五年(1502)进士潘希曾,与王阳明在正德年间巡抚南赣相仿,他在嘉靖年间以都察院右佥都御史巡抚南赣,亦数次路经草萍驿并留有诗歌《督军南赣过草萍驿》:“草萍过我已三回,四壁留题半杂苔。雾散晓村红树出,云归晴岫翠屏开。州连衢信雄东浙,路绕冈峦接上台。一扫尘氛天万里,清风应逐使旌来。”三次路经草萍的潘希曾,对于林俊、王阳明、孙燧等留题在草萍驿壁间的诗歌也是谙熟,对他们的事迹与人格也是敬仰。

明代弘治十五年(1502)进士、南直隶常熟人陈察,中进士后授南昌推官,路经草萍驿时,对林俊这位前辈在草萍驿赋诗以明志事也有了解,故而赋诗多首。比如《草萍驿用见素林先生韵》:“清时德业定谁当,济世才应利苇航。雨露恩深惭报效,楚吴风还任匆忙。无边云路心悬赤,有限光阴发易苍。满地春晖芳草绿,梦魂常绕瑞征堂。”《还过草萍用韵》:“原隰周旋分所当,三年重此问归航。殊方绝域皆吾事,凉雨凄风只自忙。白发有亲情独热,丹心无改鬓堪苍。明朝献纳新天子,还着斑衣旧草堂。”《三过草萍驿》:“衰病栖迟海峤当,岂知复此度梯航。常教丹穴无些事,遮莫红尘有底忙。四野云收孤月白,万山木落一松苍。待看净尽蛮烟后,细把民嵩献庙堂。”忠君报国之心,溢于言表。正德元年(1506),陈察在南昌任职满四年后赴召至京师,第四次路经草萍驿,又有诗《丙寅自洪赴召还过草萍用前韵》:“野性尘容强自当,依然还度武林航。胜游江上风波阔,闲阅人间甲子忙。南浦澄澄涵月白,中襟浩浩对穹苍。可堪独咏东山赋,仿佛抠趋衮绣堂。”寓情于景,四年的官场历练,使得陈察对人情世故多有体会。正德十四年(1519),王阳明力挽狂澜,几乎以一己之力平定宁藩叛乱,陈察对此也是熟知,再次路经草萍驿时便赋诗《草萍驿用旧韵》:“楚越封疆此地当,征夫几度独梯航。天于清夜坐中静,人在红尘影里忙。江带三秋孤月白,山零万水一松苍。南洲荆棘芟除未,拭目全功献朝堂。”并有小注:“时叛藩虽灭,边帅中势相倚殃民。”这也看出陈察的淑世情怀与儒家士大夫的担当精神。与王阳明、潘希曾一样,“性耿直言,不畏权贵”的陈察,在嘉靖十二年(1533)出任南赣巡抚,守护一方平安。

明正德三年(1508)进士,也是王阳明弟子的江西南城人夏良胜,多次路经草萍驿后留下多首诗歌,比如《草萍道中》:“天地只一寰,谁谓吴楚隔。风土亦类家,乡音觉为客。官程数渐多,旅怀何止百。扰扰行路人,总为形骸役。”《萍驿次后峰壁间韵》:“破帷疲马冒风尘,山色依然不世情。邮卒殷勤供馆谷,只缘曾识几番人。”宁藩叛乱,孙燧殉难后,南昌建“旌忠祠”,夏良胜再次路经草萍驿,吟诵孙燧在壁间所留诗后,有诗歌《草萍驿次一川孙中丞一首》:“年来舞防任郎当,万顷波涛一叶航。岂谓色丝忘衮阙,只应狂态笑人忙。也知拱日穷朝暮,何处游云辨白苍。前辈风流今未远,是谁笾豆许同堂。”孙燧的忠贞之举,借由夏良胜的诗句和盘托出。

明正德九年(1517)进士、浙江山阴人汪应轸,因出任江西提学佥事路经常山草萍驿,有诗歌《草萍驿次林见素韵》:“千山钟秀属谁当,江浙通衢万里航。寒暑无情随物变,乾坤有路任人忙。功收汗马心逾赤,道逐岐羊发欲苍。此去正应思揽辔,几时绿野得开堂。”王阳明病逝后,汪应轸再经草萍驿,有《草萍驿次韵哭阳明、一川二先生》诗:“乳臭其能国士当,沟渠屡此济川航。英魂仗节事已毕,上将提兵思不忙。一邑两贤争日月,千年双泪坠穹苍。闲行翻为伤多事,安得明谟坐一堂。”寄托着诗人对孙燧、王阳明两位乡贤的无尽哀思。嘉靖八年(1529)十一月,王阳明葬于山阴洪溪,汪应轸以“晚生佥事”的身份参加葬礼。

明正德十二年(1517)进士、王阳明弟子、江西永丰人聂豹,晚年路经草萍驿时也次林俊、王阳明诗韵而有《草萍驿用韵》:“向来一面独曾当,绝壁捐阶港断航。老马长鸣惟力尽,冥鸿空计避人忙。莺花着景皆生色,龙蠖违时听彼苍。自信担囊资已尽,也须闭户戒垂堂。”

明正德十六年(1521)进士、浙江仁和人邵经邦,因公事两次路经草萍驿,亦赋诗明志而有《草萍驿次孙一川韵》:“祥麟威凤事相当,谁止狂澜济一航?逐逐逝波从理胜,纷纷世态底人忙。岚风六月云霞壮,浩气千年草木苍。暂憩邮亭仰先达,歌声今古共堂堂。”表达了对“先达”孙燧的敬意。而后又有《重过草萍驿》诗:“为人莫道无奇事,四赦于今总不知。戴履自惭天浩荡,行藏肯惜道岖崎。岩幽谷邃松方古,云净天高鹤有思。栖骨栖神天下意,大江东骛正无涯。”

明嘉靖二十三年(1544)进士、江西南丰人李万实,官至浙江按察司副使,也是王阳明良知心学的忠实信仰者。因至京师或至浙江任职,李万实多次路经常山草萍驿,次孙燧诗韵而有诗《草萍风雨兴怀次忠烈公韵二首》:“泥途寒雨谁禁当,飞盖浑如不系航。来去时光看荏苒,驰驱岁晏尚奔忙。行行且止还吾道,去去何之问彼苍。便拟幽栖成小筑,高楣合匾赐闲堂。宦海沉溟浸叵当,回头何处渡慈航。安流稳浪行来适,细雨斜风归去忙。世味备尝心尚稚,还丹未饵鬓先苍。谋生无计从吾拙,高卧林间旧草堂。”明嘉靖朝后期及万历年间,倭寇猖獗,李万实再次路过草萍驿,又有诗歌《感事仍次前韵》:“海若谁将一剑当,残倭犹自戒舟航。东南未见烽烟净,道路还看羽檄忙。灞上棘门终莽莽,莒冈桐岭更苍苍(二山倭奴屯处,林木郁盘)。尽消氛浸知何日,胜算从来属庙堂。”体现了诗人对官军荡平倭寇的必胜信心。

明嘉靖二十九年(1550)进士、南直隶松江华亭人董传策,因上疏弹劾严嵩,由刑部主事谪戍广西南宁途中,路经常山也有《草萍雨》诗:“竹肩登顿午风轻,山径羊肠历草萍。夹谷鸟从云外度,斜村人向树中行。乍迷烟雾盈郊白,旋点潺溪满眼清。尘路漫漫堪解悟,区寰何处学长生。”“区寰何处学长生”句中的“长生”,则与王阳明在常山所留《长生》诗,达成一种默契。

明嘉靖四十四年(1565)进士、浙江绍兴诸暨人骆问礼,“遇事敢言,不避权贵”;万历年间,补福建参政,转湖广副使,路经衢州则赋诗《至衢》《三衢道中》;在草萍驿,见壁间林俊、王阳明、孙燧诗后也有《草萍驿次韵》:“荒村古驿叹郎当,斜日残云曳短航。万事古今谁逆定,百年天地我偏忙。梦魂入幻归秦望,剑气凌空拂点苍。山海半生踪迹遍,愧无分寸上明堂。”在湖广任上,秉性刚直的骆问礼,遭权贵诽谤,幡然曰:“吾岂以三公易一日耶!”即请归田。隆庆初,草萍驿被革,并入常山县广济驿;所以,万历年间的草萍驿略显荒凉,而骆问礼《草萍驿次韵》诗也有悲凉之意。

明万历十四年(1586)进士、福建晋江人何乔远,经常玉古道进入浙江,有诗《入浙》:“已穷闽岭豫章路,又过常山浙水重。怀玉道人方作别,烂柯仙子复相逢。高松密筱中穿径,细雨层云速送峰。白发趋朝仍蓐食,宦情诗兴两谁浓。”在草萍驿,赋诗《草萍驿和孙忠烈韵二首》:“溪声山色两相当,拟办青钱雇去航。蓑服一辞抛我贵,华绅初被逐人忙。老怀王驭偏轻险,愁思墨丝易化苍。未识葵诚常向日,果堪持此报朝堂。余姚忠烈气难当,新建提俘罢战航。国步一时生气象,人心从此不匆忙。浮生来往秋萍绿,周道年华野草苍。壁上两贤诗句在,乾坤牛斗射堂堂。”根据此诗,万历年间草萍驿壁间的王阳明、孙燧“两贤诗句”仍在,睹物思人,孙燧“忠烈”的气节、王阳明“提俘”的气势,依旧回荡在山溪之间,甚是振奋人心。

明万历十七年(1589)进士、福建金门琼林人蔡献臣,因前往浙江任职,多次路经草萍驿并吟诵王阳明、孙燧在草萍驿壁间所留诗歌,有感而发,遂成诗《起赴浙臬过草萍再和孙忠烈公韵》:“忠烈纲常慷慨当,阳明学脉更慈航。姚江间出人双擅,越宪新膺我底忙。漫拟风猷追绝躅,且将出处信穹苍。江湖魏阙心长系,此日凭何答庙堂。”天启三年(1623)冬,路经草萍驿的蔡献臣又有《癸亥冬草萍又和孙忠烈公韵》:“少年谬许赤心当,老我惭非济世航。眼厌纷纷成底事,中怀冷冷为谁忙。东西鼙鼓忧长白,门户葛藤付彼苍。铨管何人能逆折,负暄还欲效朝堂。”毫无疑问,蔡献臣对孙燧的“忠烈”“慷慨”、王阳明开启的“阳明学脉”一直充满敬意。应该指出,这两首诗歌所“和孙忠烈公韵”实际是系林俊《草萍驿》诗的原韵。前文提到,正德十四年(1519)九月,在平定宁藩叛乱后,王阳明押解战俘路经草萍驿,曾赋诗《书草萍驿二首》,其第一首曰:“一战功成未足奇,亲征消息尚堪危。边烽西北方传警,民力东南已尽疲。万里秋风嘶甲马,千山斜日度旌旗。小臣何尔驱驰急,欲请回銮罢六师。”蔡献臣在草萍驿间看到王阳明题留的这首诗歌,遂成《草萍又和王阳明先生韵》:“汉世公卿谁自奇,言当不讳始堪危。生来癖笑金人戒,老去徒嗟马力疲。相士东南收美箭,观兵吴越闪朱旗。侍臣恩许宁亲日,喜靖夷氛海上师。”蔡献臣出生于海岛,其伯父因抗倭而死,其本人曾任巡海道,对明代后期以胡宗宪、戚继光为代表的抗倭名将诸事皆有洞悉,其本人也有不少抗倭防夷诗。此外,受王阳明良知心学影响,晚年的蔡献臣推崇王阳明的“致良知”之教,以为“致良知”之说源于孔孟,尤其认可王阳明在常山县境所作《长生》诗歌中的“良知是我师”。

明天启二年(1622)进士、江西南昌人李明睿,过草萍驿,赋诗《和阳明先生草萍驿韵》:“曲逆封侯六出奇,谢家东墅系安危。谁将灵砭□□□,能有神针起痿疲。虎豹蛰藏多杀气,蛟龙云雨暗旌旗。一番变化惊人耳,三聘幡然拯朕师。”

活动于明清之际社会大动荡时代的诗人,多借王阳明的草萍驿诗歌,期望有王阳明式的英雄豪杰再生,以此挽救每况愈下的时局。如明崇祯元年(1628)进士、浙江嘉兴人谭贞默,路经草萍驿,读罢孙燧、王阳明当年的过草萍驿诗,乃有《次草驿读孙忠烈感怀王文成擒宁藩诗》:“路发三衢说烂柯,寻山其奈候人何。田余紫叶经霜老,林亚黄团照水多。薄暮野亭萍里宿,百年怪事梦中过。额头残墨看烧烛,寒雨清吟啖铧锣。”明末抗清志士、崇祯十六年(1643)进士、南直隶嘉定人黄淳耀,路经草萍驿,也感念孙燧、王阳明当年的气节、功勋,赋诗《草萍驿有感》:“百年孙燧节,一决守仁功。箕尾归天上,麒麟入画中。暗苔诗壁古,大树驿亭空。无限胸中气,时危哭向风。”忧国忧民、悲天悯人的情怀,蓬勃而出、磅礴而来,这就是榜样的力量、诗歌的力量。

明天启元年(1621)举人、江西抚州临川人吴之甲,生逢明清交替之乱世,过常山而作的《宿草萍》诗曰:“度索驰驱到草萍,鸣骝联系路旁亭。树应喜客含颜赤,山亦迎人扫黛青。鸟道盘云石齿齿,瀑泉带月响泠泠。明朝已入西江境,遥望家园更渺冥。”还有《读草萍公馆孙忠烈、王文成二公诗步韵有感》:“事业斯人岂易当,遗吟似指我津航。未倾颈血心先烈,才定肤功意转忙。万国只今分党部,九重不复问黔苍。悠悠安得如公者,七尺躯惟许庙堂。”时运多蹇,如何制止并扭转明王朝的江河日下,成为明天启、崇祯年间儒家士大夫群体心中的头等大事。借此,孙燧、王阳明成为了他们奋进的精神偶像与心灵寄托。

03 草萍驿壁间的诗歌是明清交替的历史“写照”

明清鼎革之际,草萍驿因系军事要道,经受了战火洗礼,略显萧条。这从清初学者路经常玉古道(草萍驿)而留下的诗文中,也能找到答案。比如,陆世仪的《常玉山道中》诗:“孔道当江浙,山村昔晏如。何年遭丧似,今日剩丘墟。破屋忧兵气,居民半虎余。驿骚殊未已,哀此釜中鱼。”清康熙六年(1667)进士陆菜的《草萍道中》诗:“驿骑弱入楚天,岫云犹与越峰连。凋残村舍新沽酒,历乱山溪旧灌田。鸟语向人藏密叶,山花缘路覆明泉。年来已许销兵燧,何事征夫未息肩。”清康熙二十七年(1688)进士史申义的《草萍驿感旧》诗:“红亭驿路晚山中,日自西驰水自东。一树棠梨墓门雪,伯劳寒食几春风。”

随着清王朝统治的逐渐巩固,草萍驿也成为当时的儒家士大夫“思古之幽情”的重要场景。清乾隆三十五年(1770)举人程瑶田在草萍驿就留下了“何处草萍驿,今留忠节心。感时还悼古,抚卷有遗音”的诗句。这里的“忠节”“遗音”,无疑是对王阳明、孙燧等前朝臣子的缅怀与纪念。

19世纪中叶以来,随着鸦片战争、甲午海战的爆发,清朝国力衰落,草萍驿呈现出更为萧条破败的景象。这从清道光年间学者叶名澧的“萧瑟草坪驿,归途未及旬。阴崖低落日,鼓角恐行人”的《草坪驿题壁》诗中,可以寻找到答案。面对救国救民的时代议题,林俊、王阳明、孙燧等前朝先贤的“忠烈”“豪杰”精神,再次成为儒家士大夫群体“热议”的话题,清光绪二年(1876)进士、福建长乐人谢章铤就有诗歌《过草萍驿次林见素壁间韵》:“济时才力孰相当,只费官舆与驿航。鬓雪为谁销日短,岭云无意伴人忙。灵山骨立因秋瘦,怀玉姿生结暮苍。故国眼中归未得,二疏风节愧堂堂。”不可逆转的是,随着农业文明的衰退以及工业文明时代的到来,草萍驿作为传统的古驿站与军事要塞,逐渐退出了历史舞台,也消失在传统儒家知识群体的视野之中。

诗以言志,以诗存史。通读明代中后期以来以及清代的儒家士大夫路经“常玉古道”而在草萍驿壁间留下的诗歌,我们就能“读”出时代的变迁与社会的变革。这些数量不菲的诗篇,一方面反映了明代中后期以来士人群体的心态,另一方面也是对明代中后期乃至明清时局交替的历史“写照”。林俊的使命担当、孙燧的忠烈之举、王阳明的豪杰精神,不断激励着后来者努力前行,这就是传统儒家知识分子的人格魅力与典范效应。

*为了适应阅读,略去了注释和参考文献。原文刊载于《贵阳学院学报(社会科学版)》2025年第3期