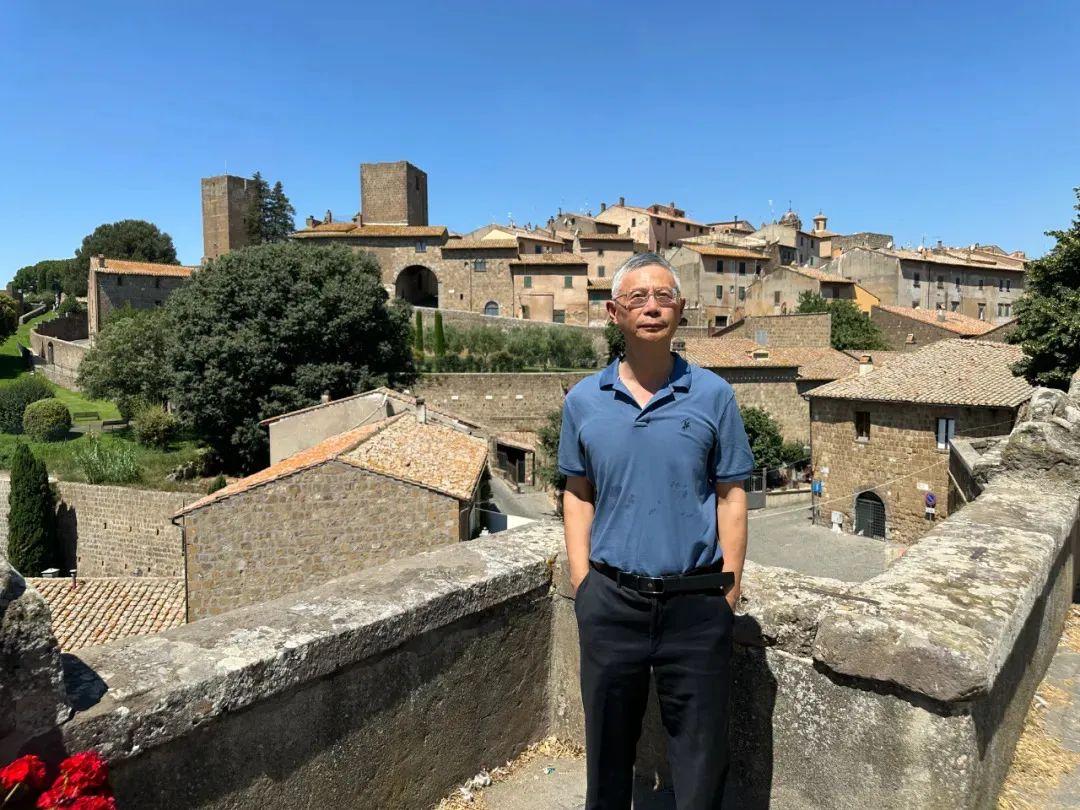

杨国荣(西北师范大学特聘教授,华东师范大学中国现代思想文化研究所暨浙江大学马一浮书院教授)

内容提要:哲学的演进关联着学科的发展。就学科发展而言,我们应当关注学术内涵的衍化与学术方向的确立,前者注重积累性、建设性,后者则以自觉认同马克思主义的主导性为指向。在更宽泛的意义上,二者都要求尊重学术发展的规律。学术发展同时关乎多样性与宽容的原则,要求承认不同学术进路的价值。从近代以来的学术发展过程来看,中西方之间的关系是无法回避的问题,这其中涉及文化自信和世界眼光的关系。在中国哲学的研究中,首先要注重揭示中国哲学作为哲学所具有的普遍意义,并将其用现在可以理解的形式展现出来。注重哲学中的普遍性意义,实际上便是使古典的中国哲学获得现代形态,并进一步揭示其在解决历史中的问题和当前面临的困境所具有的价值。这一过程同时也为参与世界性的百家争鸣提供了自觉的前提。在学术领域,我们还需关注热点问题、前沿问题与基础研究之间的关系,以及研究与评论之间的关系。基础研究是根本性问题,不能对热点问题、前沿问题关注过头,而应当合理兼顾二者。在致力于原创研究的同时,对研究本身的再反思或评论(即"研究"的"研究"),也不可或缺。

关键词:学科发展,学术演进,哲学深化

一

学科并非处于静态之中,而是处于不断发展过程中,哲学学科亦如此。哲学学科的变迁首先体现在学术内容的丰富化上。西方哲学从古希腊到近现代经历了演化过程,中国哲学从先秦到宋明等也展现了不断发展的过程,体现了哲学内涵的不断深化。

以古典学为例,一些高校已建立相关学科。西方经典学源于古希腊,传统上与《荷马史诗》等文学作品相关,主要涉及文献、语言、语文等内容,旨在提供人文训练,可视为狭义经典学。后来,经典学内涵逐渐扩展,哲学、宗教等内容被纳入其中,形成广义经典学,其文化内涵更为丰富。中国的经学从一开始就不限于文献或文学,《诗经》等经典既有文献意义,也有价值内涵,与西方广义经典学相通。现代古典学则更侧重对现代社会生活的规范和影响,注重不同文化传统中经典的比较与借鉴。

学科发展具有方向性,既关乎内容演化,也有价值层面问题。在中国哲学长期演进过程中,儒家意识形态占据主导地位,但近代以来,西方文化传入使意识形态呈现多样化。20世纪50年代后,马克思主义成为学术主导方向。学科的现代发展需坚持马克思主义指导,推动学术内容演化与方向引导相结合。

过去常借助雅斯贝尔斯的“轴心理论”考察历史,但“轴心时代”提法不妥,它暗示循环、重复,而文明发展应是持续演进、向更高阶段发展。对确有学术意义且与先进文化相一致的问题应积极研究,推动原创性成果形成。学科建设和学术研究应以人为本,重视个体创造性自主研究,而非人为设计或刻意拼凑。

学术积累和建设性意义重要,应注重为学科增添新内容,推动发展,而非拾人牙慧。人文学术研究若只追求外在形式,难获建设性效应。学科发展应重视学术研究的积累性和建设性。

二

哲学学科衍化过程包含不同进路,有注重理论性思考的,也有以历史考察为主的;在研究方式上,有的侧重学,有的侧重思。哲学家与哲学史家工作各有侧重,哲学家关注理论内涵拓展,哲学史家注重历史脉络。

肯定多样性的同时,不能忽视学术宽容。多样性包含宽容意向,应在合乎学术规律和规范前提下,对不同研究给予同等重视,避免强求一律。若只拘泥一种范式,会扼杀创造性形态。

学科发展中,应鼓励学术多样化,避免只强调学术规范。学术多样性、宽容性以及学术内容进展、积累性,涉及学术性与思想性、考证性与研究性关系。在中国学术发展史中,不同时期的学风差异很大。学术发展需宽容态度,汉学、宋学研究各有意义,不应相互排斥。学术性和思想性、考据和义理在历史上各有地位,今天也应适当关注。

三

近代以来,中西方关系是学术发展无法回避的问题,这涉及文化自信与世界眼光。中国发展道路有自身特点和合理性,应充分肯定并怀有自信。但有自信不意味着排斥外来文化,而应兼容、宽容。正确态度是平视,仰视或俯视都表明缺乏自信。只有平视,才表明对自身选择充满自信。中国哲学在自身发展过程中参与了世界性争论。其特殊问题、概念内容需获哲学共同体认同,需逻辑重构,让不同传统的人能理解。同时,中国哲学在解决人类共同问题、历史问题时有独特价值和思想资源。历史地看,从科玄之战中的科学派与玄学派,到梁漱溟、熊十力、金岳霖及冯友兰这些现代哲学家,都在不同意义上参与了世界性的百家争鸣。中国哲学的现代转换和逻辑重构,需把握其普遍意义,揭示其价值,才能参与世界性百家争鸣,不能满足于仅仅提出标语口号式的观念。

真正学术研究应脚踏实地,从具体问题出发,融合中国哲学、西方哲学、马克思主义哲学,通过解决问题展现中国哲学价值。要让中国哲学为世界认同,需揭示其真实内涵和价值,以平等眼光看待不同文明传统。20世纪初王国维“学无中西”观念至今有意义,构成探讨不同文明和文化传统关系的前提。

中西文化互动涉及引入和研究关系。对西方文化引入不能满足于简单罗列,而应深入理解、分析,揭示其所见所蔽。西方文化虽有独到见解,但也存在问题。应抛弃满足于思辨兴趣或语言游戏态度,通过深入研究,展示各种文明传统价值和问题。

四

学科发展内容涉及热点问题、前沿问题与基础研究关系。热点问题和前沿问题很重要,需探讨其在思想史上的地位。但基础研究更根本,二者应兼顾,不能过分关注热点问题。以文献考察为例,新出土文献虽提供新范本,但未在历史发展中产生现实影响,不能据此轻易重写学术史。对学术研究热点过分关注会使研究流于赶时髦,不符合学术研究本性,学科发展应避免推波助澜。

现代中国还需关注研究和评论关系。研究是原创性考察,评论是对研究成果分析,即“研究”的“研究”。目前评论方面较弱,常有赞美、捧场或仅指出硬伤等趋向。创造性的评价涉及对学术规范的理解:学术研究到底应该怎么做,什么样的学术成果是好的成果。研究成果通过对某一个问题的考察提供一种个性化的范式,评论则是对这种范式的反思,也提供了一种与此不同的新范式。

总体而言,学科发展涉及多方面,关键在于尊重学术发展规律。学术发展方向性、内涵、建设性都与规律相关,每种领域都有特殊规律,只有研究把握规律,才能推进学科发展。

原文刊载于《浙江社会科学》2025年第1期。为方便阅读,以上内容为作者主要观点摘录。

文章转自:浙江社会科学