【内容摘要】 被誉为“岭海巨儒”的钟芳与王阳明生活在同一时代并有不少交游。根据文献记载,正德十年(1515)四月两人在南京与其他友人一起游览山水,唱和吟咏;嘉靖六年(1527)十一月王阳明抵达广西梧州时,钟芳邀请刚刚抵达梧州的王阳明到新落成的梧山书院进行讲学,并与王阳明交流了自己对“知行合一”的理解,得到王阳明的认可;王阳明向广西官员征集平定思田之乱的建议时,钟芳建议采用招抚的策略,与王阳明不谋而合;钟芳协助王阳明进剿盘据在广西断藤峡一带的匪寇。另外,从两人的经历来看,他们在北京、江西也有交游的可能性。

【关键词】 王阳明;钟芳;阳明心学;明代哲学

钟芳(1476-1544),明代海南崖州人,字仲实,号筠溪。明代作为海南历史上文化发展的繁荣时期,根据万历《琼州府志》记载,明朝涌现出许多儒学大家,除了家喻户晓的丘濬、海瑞、王弘诲,还有廖纪、唐胄、钟芳、薛远等,其中钟芳被誉为上承丘濬、下启海瑞的“岭海巨儒”。

钟芳的祖父钟京,幼时便被过继给自己母亲的娘家养育,母亲娘家姓黄,所以钟芳的祖父、父亲一直随黄姓。钟芳也一直随黄姓,叫做黄芳。据《(乾隆)广东通志》记载,“钟芳,字仲实,崖州人,改籍琼山。少育於外亲,冒姓黄,后使复之。”此事在钟芳所作的《钟氏族谱序》中也有记载,“吾宗自唐越国公以还,世居于赣,元末我高大父从宦沦落海娇,后乃讹籍于他姓者近百年,赖家乘有稽,得知攸自。不肖夙抱幽憾,莫能自振。既官广右,乃上复姓奏,展转勘覇逾五六年,仰戴圣明天涵日丽,事卒得直,而垂绝之绪,于是复续,岂非幸欤!”

钟芳一生为官清正廉洁,仁民爱物,不仅励精图治,兴学安邦,同时致力于学术研究,且颇有建树。并与王阳明、罗钦顺、王廷相、湛若水、吕柟等中原名儒往返论学,形成了自己的理学思想。著有《学易疑议》《春秋集要》《皇极经世图赞》《古今纪要》《崖志略》《小学广义》《养生举要》及诗文二十卷。

笔者爬梳历史文献,查阅相关资料,发现钟芳与王阳明在北京、江西有交游的可能性,在南京、广西有较多交游。

一、北京交游

明代洪武年间,钟芳的曾祖父钟惠,居家迁至崖州水南村。在这里,钟芳遇见了他人生中启蒙恩师纪纲正。纪纲正学识渊博,满腹经纶,在纪纲正的教导下,钟芳日夜苦读,成化十二年(1486),年仅十岁的钟芳参加了由崖州知州徐瑞主持的府试,获得了“童生”的资格。《粤大记》记载,明弘治十四年(1501)钟芳考中举人,正德三年(1508),抵达北京参加会试,名列二甲第三,被授为翰林院庶吉士,从此踏入仕途。弘治十八年(1505),纪纲正去世,享年五十八岁,钟芳闻讯,悲痛不已。他在《祭纪东崖文》中称赞自己的老师“积学渊宏,秉心刚毅。怀玉不售,卒劳遐荒……山水崇深,曷胜企养。”

根据《阳明年谱》记载,王阳明于正德五年(1510)赴庐陵知县任。当阳明在庐陵忙于推行善治时,京中局势骤变。宦官刘瑾被捕,下锦衣卫审讯,百官纷纷弹劾刘瑾,八月二十五日,刘瑾被凌迟处死。十月,王阳明以庐陵县知县的身份入京述职。十月下旬,阳明抵达京师。据束景南先生研究,王阳明寓居在大兴隆寺。在这里他与湛若水、黄绾三人定下终身共倡圣学之盟。钟芳与黄绾之间互有诗歌相赠,《筠溪歌为黄仲实提学赋》《送久庵黄宗伯韵》及《送黄筠溪北上》和《题黄筠溪太常竹石圖》。此外,二人还有书信往来,黄绾在《寄阳明先生书》中写道:“承示著察之教,警厉何如!但能警切此志,不为他物所杂,则行必自著、习必自察。亦时见得,然亦无别事可见。只觉心中有分晓不放过,才杂毫发便昏昧。盖著乃天理昭著,乃文理密察,所以昭著密察只常见自己过僭而已。不知是如近于人情纷杂中验之,颇觉间断时少,莫非启迪之功,但不知向后又如何耳?”钟芳回复到:“黄提学意思颇好,议论皆近里相向之意,亦与他人不同。其他欲俯就与之一处者,亦因时事人情,略觉数端,故敢云云。亦非止为一事而言,幸察之。”

阳明在十一月下旬离京赴任,抵达南都,与南方士子讲论学问,倡导心学。十二月,由于吏部尚书刘机致仕归乡,由杨一清举荐,阳明升吏部验封清吏司主事,为他敞开了重返北京‘上国游’的大门。

正德六年(1511)正月,阳明从绍兴启程北上赴京。二月中旬,到达京师。而此前,阳明在贵州居夷处困,最终“龙场悟道”,彻悟格物致知之要旨。龙场悟道解决了困扰王阳明的一个根本问题——“物理吾心,歧而为二”,阳明认为去外在的事物那里寻求客观知识并不能够养成完美的道德人格,或者说掌握外在的事事物物之理并不是成圣的必要条件。一味向外追逐,反而会遮蔽本心。在正德年间的京都,随着《白沙先生全集》的南北传播,白沙学、陆学开始崛起,对京都程朱理学一统天下的局面造成了一定的冲击。由此可见,阳明此时在京师,同各家各派开展广泛论辩,与京中学子讲学论道,传播自己的心学思想。阳明在北京同越中士子、吴中士子、江右士子讲学论道的同时,又特别注重同岭南士子如方献夫、赵善鸣、陈洸、郑一初的交游讲学。其实,这一批岭南士子中应有钟芳。

钟芳自正德三年(1508)考取进士二甲第二名后,即选翰林院庶吉士,授编修一职。在铲除刘瑾的政治风暴中,钟芳也被牵连,被贬到宁国府(今安徽宣城)担任“推官”一职。明代宁国府治所位于今安徽宣城,天目山北麓,东临苏杭,西靠黄山,是个山清水秀的小城。“推官”在明代为掌管司法事务及审判案件的职务。钟芳并不因“左迁”而怨愤,在出任地方官之始,便展现出清正廉洁,惠政于民的贤德之能。根据民国时期海南著名学者王国宪先生的《明代琼崖名贤年谱五种-钟筠溪先生年谱》记载:“正德六年辛未,馆考一等,擢编修。公办事史馆,以戆直忤时。左迁宁国推官,不以外用而有恨,从容就职。七年壬申,升福建漳州同知。”在宁国府任职两年后,钟芳于正德七年(1512)奉旨调往漳州府出任同知。《钟筠溪集》载有《出宁国》诗:“出郭未百里,万山如剑门。险途高屈曲,怪石黑嶙峋。迹隐飞仙窦,谁为叱驭尊。停驺山下馆,烟雨近黄昏”。在王阳明去世后,钟芳撰写了《祭王阳明文》,文中提到“某岭南末学,忝在交游,官辙所经,每亲绪论。”由此可以推测,1510年至1511年,王阳明与钟芳在北京应该有交游论学,但具体交游情况的直接史料,尚待发现。

二、南京同游

正德九年(1514),钟芳调回留都南京,据周济夫先生研究,这一年钟芳升南京户部员外郎,遂署南吏部稽勋司郎中,转考功,甄别官吏的优劣,上司刘春、罗钦顺都听从他的意见,并因此而实授其职。1514年至1518年钟芳一直在南京为官,政绩颇佳。而王阳明自1512年任南京太仆寺少卿一直到1516年升任左佥都御史,这几年也一直在南京为官。《钟筠溪集》有《<山水娱乐情卷>序》中,钟芳提到正德十年(1515)四月,他和刘克柔、乔宇、吴一鹏、王阳明一起登山游赏,赋诗唱和。具体如下:

天性之爱,无预于世味,而不能不寄情于物焉,然或制于势分,则固有欲之而不得者。尚宝刘卿克柔之事其亲友桂封君者备至矣,犹曰:“吾禄吾爵,养与荣焉耳,亲志弗存也。”吾闻老寿喜逸豫,其有可从登眺,纾烦郁,尽宾朋而恣燕赏者乎?宜莫如留都。留都者,众美之会也。已乃迓封君以来,凡公卿文艺之英,山川之奇,楼观亭沼之宏丽,封君皆得与处而纵观焉。岁乙亥四月,复奉游清凉寺。寺尔阛阓,当江山之冲,上其岑绝,则南北诸峰若拱若揖,咸在肘腋,惟地之胜。于时天宇澄霁,波光湛若,林禽原萼,掩映下上,惟辰之良。大司马白岩乔公、太常卿白楼吴公、鸿胪卿阳明王公,皆以完德重望在焉,惟宾尊以贤。封君年馀七十,皤然其间,而克柔操觥勺以后先焉,惟主寿以荣。得辰于天,因胜于地,资好于人,而又寿而康而荣焉,是人情难得者,而封君兼有之也,子道得而父道光也,不可无纪。于是白岩倡七言律,白楼、阳明以次更和,群公闻而乐者复歌以系之。

从这篇序文来看,钟芳与王阳明在南京任职时,他们有较为密切的交游。文中所提到的乔宇,吴白楼,刘克柔均与王阳明有较多交集。从这篇序文,也可以印证前面他在《祭王阳明文》中提到的“官辙所经,每亲绪论”。

三、江西交游

有不少学者认为钟芳与王阳明在江西有交游,虽然没有直接的文献依据支撑,但应从王阳明的任职经历来推测他们有交游可能性的具体时段。王阳明在江西主要四段时间,具体如下:

一是正德三年(1508)正月初一,王阳明启程赴任贵州龙场,正月十五日经过江西广信(今上饶),二月上旬左右经江西萍乡,入湖南。此时的钟芳正在准备参加科举考试,据《钟筠溪先生年谱》记载,正德三年,钟芳登进士,殿试二甲第三名。可见,该时段他们不可能有交游。

二是正德五年(1510)三月中旬抵达庐陵就任知县,于该年十月下旬入京述职。据《钟筠溪先生年谱》记载,钟芳殿试之后,被授官翰林院庶吉士,正德六年,馆考第一。可见,钟芳在正德三年至正德六年(1511)之间,一直在北京。因此,在此期间,二人在江西有交游的可能性几乎不存在。

三是正德十一年(1516)八月下旬,王阳明被举荐为都察院左前都御史,巡抚南赣汀漳等处,该年的十二月份,王阳明入江西,于正德十二年(1517)正月抵达南昌,正月下旬开始忙于平定漳州之乱,于该年十二月班师至赣州。正德十三年(1518)正月上旬,王阳明出征三浰。正德十四年(1519)六月中旬,宁王朱宸濠反,王阳明又投身于平定朱宸濠叛乱的军务之中。据《钟筠溪先生年谱》记载,正德十二年秋,钟芳“补授考功司郎中。年逢覃恩,赠考吏部考功司郎中,妣赠恭人。乞假南归,行焚黄礼,刻告敕文,立石墓庭。”焚黄礼即品官新受恩典,祭告家庙祖墓,告文用黄纸书写,祭毕焚去,所以名为“焚黄”。钟芳还作有《焚黄文》“某仰荷遗训,窃有禄秩,往岁课绩,得蒙恩庆。贲我考妣,缅怀中惕,惟德泽是赖。兹御制命,展谒祠墓,禄不逮养,摧咽难胜。谨用齐祓,薄申奠仪,钦惟神灵,服此休显。谨告”。正德十三年夏四月回京供职,正德十五年冬月,擢升浙江提学副使。《国朝列卿记》中《黄芳传》记载:“正德十六年,历浙江副使。”由此可见,钟芳与阳明在江西有交游的话,应该是在钟芳南归途径江西时,或回京途径江西时。

四是嘉靖六年(1527)九月王阳明赴任广西时经过江西,此时钟芳正在广西参政的任上,他们二人此时在江西不可能有交游。

四、广西共事

嘉靖二年(1523),钟芳升任广西布政司参政。广西地处西南边陲,是少数民族聚居地,经济文化相对落后,匪祸、强盗、叛乱,频频发生,情况相当复杂。钟芳在广西任职期间,主要精力都用在处理当地的夷情。位于容洛县的苗民,骁勇好斗,民风剽悍,时常打家劫舍,烧杀抢掠,与官府对抗,扰乱社会治安。嘉靖三年(1524),朝廷下令尽快解决容洛的问题。钟芳只身前往与苗民谈判,采取怀柔政策,最终使苗民接受了招抚。嘉靖四年(1525),广西贵县多虎患,山中恶虎下山,伤人无数,村民惶惶不可终日,严重影响当地百姓的正常生活。可官府却不闻不问。钟芳知晓这一情况后,立即组织人手,成立“打虎队”,并举行祭祀仪式,祈求山神平息虎患,并做《贵县祷神捕虎文》,全文如下:

惟神含精储灵,阜蕃庶物,惟一方元元是依。乃者境内鵡虎为患,逼近城郭,动逾百十,以吾人为鸡豚,斫害不可胜计。妖不虚生,殆必有自,惓兹庶姓,顾亦何辜。仰惟皇上命官来守兹土,固将庇之也,而恶物乃敢摇毒以所贼之。是虽政牧匪良,无以感召和气,而神于上帝生生之德,抑亦预有责焉。兹竭虔具仪,率官属吏民,望而致祷。神其转祸为福,祛此恶类。远遁岩穴,俾之食害稼之豕,攫扰边之寇,潜消暗灭,毋虐我土。已敕将吏具器械,设机阱,期于三日,鼓噪而攻之。虎如有灵,宜惮神威,将群亟徙,否则冥顽与豕鹿等尔。神其默相我武,赫厥灵耀,拂乱兽之所如尽歼之,庶吾民永有依归,而守土臣僚藉神之庇,亦禄食无忝也。某悯兹殃害,衷情愤激。捍御之义 ,幽明 所同 ,惟神鉴之。于是杀六虎而患遂熄,嘉靖四年。

嘉靖六年(1527),广西田州的岑猛余党卢苏、王受等不满官府管束,起兵叛乱,朝廷认为这个叛乱是时任提督两广军务兼巡抚的姚镆进剿岑猛叛乱不彻底造成的后患,于是朝廷命王阳明总制两广及江西、湖广军务,往代姚镆。王阳明奉命前往广西,于该年九月启行。

(一)梧州论学

据记载,“王守仁于十一月二十日抵梧州,即于梧州开府,调四千土州兵驻戎圩。十二月往浔州,七年正月到南宁。”阳明抵达梧州之后即开始着手处理思、田之事。

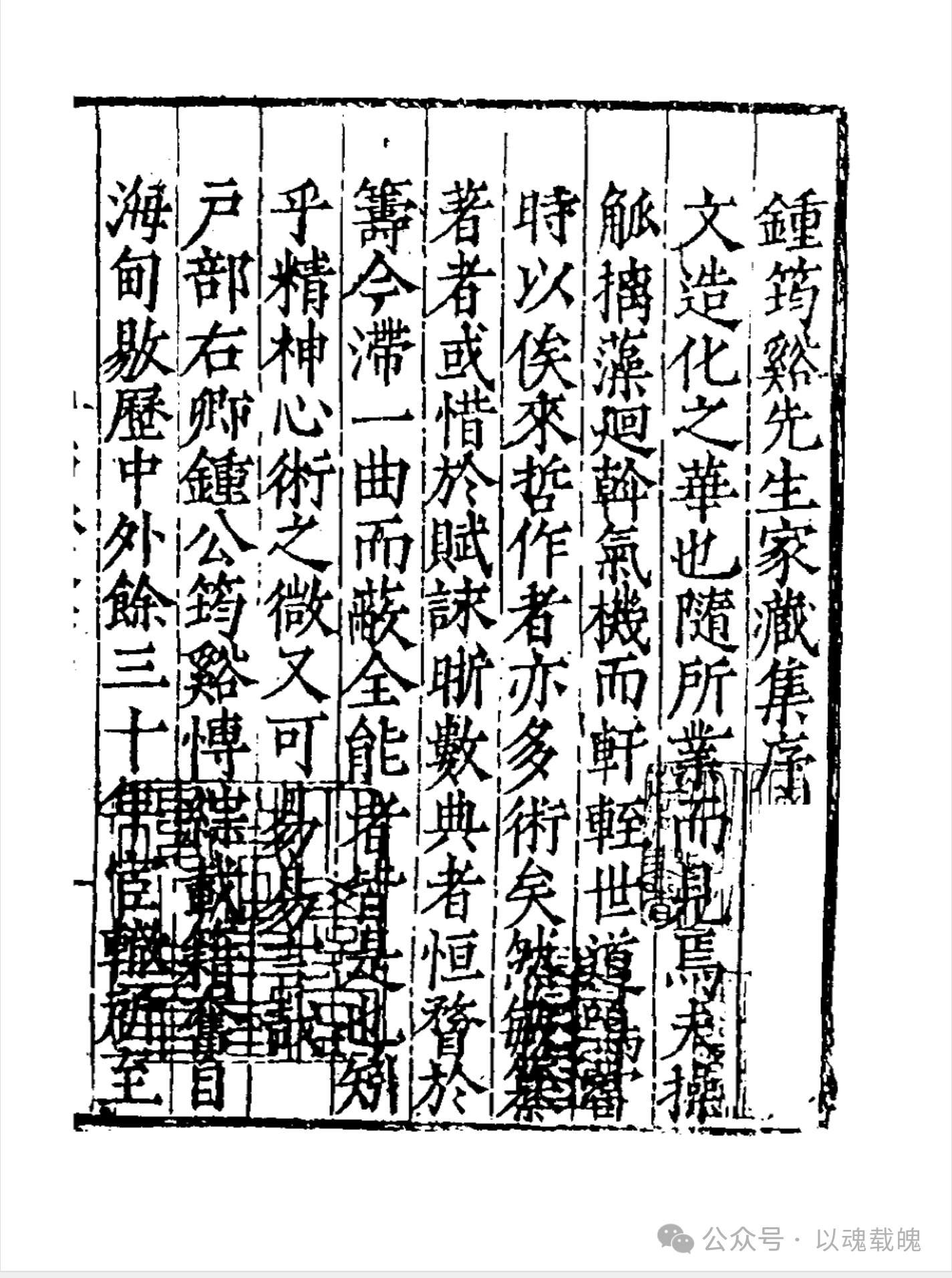

王阳明抵达梧州开府之时,梧山书院新近落成,钟芳邀请王阳明到书院讲学,钟芳撰有《梧山书院记》,详细记载了此事,具体如下:

嘉靖乙酉,桂林书院成,裒秀士读书其中,梧士患府江之险,请别置以便居肄。督府姚公、侍御石公,属芳暨佥宪李君董其役。乃相地苍梧县学之西,鸠工营焉。

丁亥冬落成,姚公致政去,新建伯阳明先生奉命总制四省军务来代,实倡正学,风厉多士。其言曰:“诚意为圣门第一义,今反落第二义。”而其知行合一之说,于博闻多识若有不屑焉者,学者疑焉。芳解之曰:“知以利行,行以践知,此学者常谈,不假言也。先生之说,启扃钥以救流弊,探本之论也。夫学也者,非以进德修业乎?乾之九三,言进德曰忠信居业,曰修辞立诚,是固主于行矣。其曰知至至之,研其几也,故曰可与几。知终终之,坚其守也,故曰可与存义。然皆忠信为主焉。而学聚问辨,程子亦以为进德之事,非行与知合矣乎?圣门四教,学文主知,非忠信则驰骛泛滥,而无所益。《中庸》知为达德,而诚以行之,皆有明训。故君子之学,未尝不博,而其博也,乃在于人伦日用之实,而益致夫精择固守之功。盖存诚者,大本之所以立,精义者,达道之所以行也。率是而进之,然后学有定本,而日跻乎美大圣神之域。若如后世之所谓学,忘其本真,而务杂博以广知,非惟不足以望游夏,而沉溺文艺,无所发明,其所知者固有君子之所不必知,适以济夫骄吝之私,长其浮诞之习而已,亦将何所成乎?故言诚则知在其中,言知则诚犹有间,执德不一,学将焉用?此君子所以贵立本也。”

愚以是质诸先生,先生然之。巡按石侍御君见亦吻合,乃属梧州守刘君士奇勒诸石,致仕太守石君邦柱赞其成。

从这篇记文来看,王阳明讲学的主要内容,即讲“知行合一”、“诚意”。钟芳的记述中虽然没有提及“致良知”的内容,但“致良知”作为王阳明的核心思想,讲学时不可能不作为重点。而钟芳的讨论从“知行合一”入手,然后围绕“诚”展开。除了钟芳以外,还有侍御石金、梧州郡守刘士奇、致仕太守石邦柱等人在王阳明梧山开讲的现场。明代是广西经济,文化发展的重要时期,特别是教育事业,不仅建立了许多官学,还广泛建立书院和社学。书院是中国古代教育机构的重要组成部分,对于培养人才,传播文化起到了非常重要的作用。“嘉靖七年,王阳明在南宁府城北门内创建敷文书院,军务之余‘日进诸生,与之从容讲学,以示诞敷文德之意。’”钟芳在桂林书院,梧州龙泉书院均有讲学活动,《钟筠溪集》中《桂林书院记》《龙泉书院记》记载了书院的修建与讲学活动。王阳明与钟芳在广西任职期间,在军政事务之余,不忘兴建书院,讲学论道,促进了理学在广西的传播和发展。

(二)共平思田之乱

王阳明抵达广西之时,钟芳已经在广西任职四年,期间辅佐姚镆平定多次匪患,清缴叛乱,功勋卓著。王阳明在做出平定思田之策之前,曾下令广西地方守官呈报平定建议,钟芳的建议具体如下:

近佳。本司咨该奉明案备行各道,凡有所见,俱许开呈,以备采择,是诚集众思,广忠益,不自有其善者也。顾职肤谫,昧于时宜,何以仰承德意。况田思二州事势,该道各官备谙熟练,朝夕左右必皆讲之精透,而尊侯明睿洞照,随机应务,万变不穷,亦不假刍荛之见,而应之有馀裕矣。然奉教命,不敢不竭其愚。夷狄之欲,不可以中国之法治之,惟在布明威信,仍其本俗,宽其绳勒而已。先该军门奏奉钦依,今次用兵只诛岑猛父子及韦好、陆绶等数人,此意甚好。既破田州,乃欲尽戮其酋及其族属,俾无噍类,以致失大信而不顾,大信既失,夷人仓惶无所依仗,遂致今日之变,再动大众,扰我边鄙。今蒙节钺镇临其境,必皆靡然效顺,如脱水火而就衽席,生杀予夺唯所命之。至于善后之策,则不外乎因其势而导之耳。今之议者有三,曰分置上官,曰流官土俗,曰改土为流。夫分置土官得古人诛罪置君之意,帝王之师也。流官土俗,立虚名以徇夷人不得已之情,弱其戎备而丧实用者也。若夫改土为流,则彼兵之听调者悉归于农,而我兵之在内者反劳远戌,夷情怨激,必且屡叛,是谓无事而生事,撤藩篱而启外衅者也。此三说者,非惟利害了然,而是非得失亦甚明白。本职候谒侍侧之顷,奉聆指教,数言率皆切中肯綮,退而欣忭,以为夷方戡定,只在一反掌间耳。虽知高明已有定算,无所容喙,然情实切于效愚,爱尤惭乎莫助,是以不避僭妄,谬尘清瞩,以谓流官土俗之议,终不若分置土官之为得。庸腐不知大计,姑此塞责,伏惟矜恕裁择,幸甚。

钟芳认为,广西地处西南边陲,交通不便,经济落后。百姓因朝廷横征暴敛,加之朝廷奸佞乘机盘剥百姓,致使民怨沸腾。出兵征剿,虽能暂时平息祸患,但非长久之计。应以招抚为主,分设土官,以土官治土民,方能事半功倍。钟芳的这一主张最终被王阳明采纳。

王阳明平定思田之乱后,钟芳有赋诗《复征田州二首》赞颂,如下:

八月暑未剥,玄云黮旌幡。文儒懋武烈,意气何桓桓。上纾当宁忧,下轸生民艰。夙夕遑晏息?所期詟苗顽。苗顽亦含灵,孰使胥摧残。奕世受国恩,同处封域间。神武贵不杀,多杀非所安。为谢霍骠姚,谈笑靖百蛮。

条肄不再育,丛斤故难任。洸洸南征师,高锋碟秋旻。顾兹蛇豕区,蠢戾终难驯。掀然怒螳臂,何以当车轮?有美新建翁,威名重八垠。皇仁赖宣播,浩浩倾天津。绳勒不复施,蔡人即吾人。坐令兵革场,亿兆同尊亲。

“复征田州”即王阳明赴任广西平思田之乱。“有美新建翁,威名重八垠。皇仁赖宣播,浩浩倾天津”,即指王阳明用招抚的办法平定思田之乱。王阳明在嘉靖七年七月初六日所作的《边方缺官荐才赞理疏》中提及钟芳已经升江西布政副使,上面诗中又说“八月暑未剥”,钟芳应该八月份还在南宁,尚未赴任去江西。

据《明代琼崖名贤年谱五种——钟筠溪先生年谱》记载,“(嘉靖七)五月,上命总制两广军务王守仁讨田州诸贼,公复陈善后之策,当分置土官,择其善者任之。守仁从其言,果不劳而定。于是抚按皆交荐公,廷议擢用。”

(三)复通断藤峡

大藤峡位于广西中部地区,指黔江流经武宣勒马至桂平弩滩之间的狭长河谷,因江面上有一大藤横跨两岸而得名。“从大藤峡到府江,杂居僮、瑶土著,多年来占山守险,与官军相抗。明成化年间,都御史韩雍率军征讨,平息了多年的匪患。大藤峡中有巨藤悬挂两岸,瑶民攀爬如飞,韩雍下令斩断峡藤,改名为断藤峡。”在明朝政府忙于解决思田之乱时,断藤峡、八寨的瑶民又聚众反叛。王阳明当时驻扎在南宁,运筹帷幄,调兵遣将,调度七路兵马进行围剿,最终一举攻破断藤峡。在平定断藤峡之乱后,王阳明以“诚信抚恤,以安其心”的原则展开了善后工作。此事在《明代琼崖名贤年谱五种——钟筠溪先生年谱》中也有记载“浔州断藤峡贼,时复掠出,公出奇兵以击之,群酋詟服。请通峡以追之,督府檄公募舟数百里,直攻通峡。酋大败于杉木,不复出掠。人谓大败诸酋,亘古所无也。”嘉靖七年(1528),钟芳调任江西布政使。王阳明在平定叛乱之后,抱病离开南宁东赴广城,舟行至南安青龙铺时,驾鹤西去。在阳明去世后,钟芳撰写了《祭王阳明文》,全文如下:

嗟乎!道之不易明也。濯旧致新,则本源莹焉,由中制外,则节文详焉。故学有定本,教有成法,自孔氏以来,莫之能易也。先生资禀超绝,名重一时,才猷事业,复出流匹。又悯俗学支离驰骛乎外,欲使学者求言自近,实践精思,力排多闻,专务守约。遂于程朱之说每多龃龉,群言沸兴,挺然弗顾,可谓果于自信,瞠视千古者矣。昔子贡方人,而夫子聱之,欲其反求诸己也。先生之教,膂策学者反己之功为多,要自宋儒理学大明之后,此等议论在天下决不可无。校之辞章绮靡之习,奚啻径庭,空谷足音,良足自慰。说者徒以其贰于程朱少之,而不知存诚涵养,正惟孔氏家法,要其指归固不出程朱范围内也。某岭海末学,忝在交游,宦辙所经,每亲绪论。退而取其大旨,略其异同,循其所可循,而不辨其所不必辨,盖其过激处于圣教未尝损,而鞭辟近里处于学者则有益也。呜呼! 先生已矣,是是非非,久将自定,九原有觉,鉴此哀恫。

钟芳自正德三年(1508)踏入仕途,至嘉靖十三年(1534)致仕,为官二十六载,宦迹遍及北京、安徽、福建、南京、浙江、广西和江西,其中在广西任职时间最长。《粤大记》对钟芳的记载:“升广西右参政,祛贵县虎患,谕降洛容贼,讨田州叛酋岑猛,定平乐、藤峡,屡有军工。捷闻,两赐金币。升江西右布政使,凡藩禄军需之难处者,区画悉得大体。”而王阳明人生中最后的岁月也是在广西度过的。两位大儒在广西平定叛乱,教化百姓,推行仁政,为少数民族地区的和谐稳定做出了卓越贡献。

通过以上考证发现,钟芳与王阳明在北京与江西有交游的可能性,但尚未有直接文献证据支持。比较确定的是,他们二人在南京有交游,在广西的实际交往最多,不仅同事政务且交流学术。钟芳在与罗钦顺的书信来往中多论及王阳明,也正是在与这些中原名儒的书信往来中,这位出生于海南的儒学巨匠逐渐形成了自己独特的理学思想,最终成长为海南历史上颇具影响力的一代大儒。考察二人的交游情况,也是了解明代中期两个学派学者之间的论学和共事情况的重要“窗口”。这对于了解朱子学派与阳明学派之间的分歧和交流都有重要价值。

载于《黑河学院学报》2025年第1期