“两个结合”与文化主体性建构*

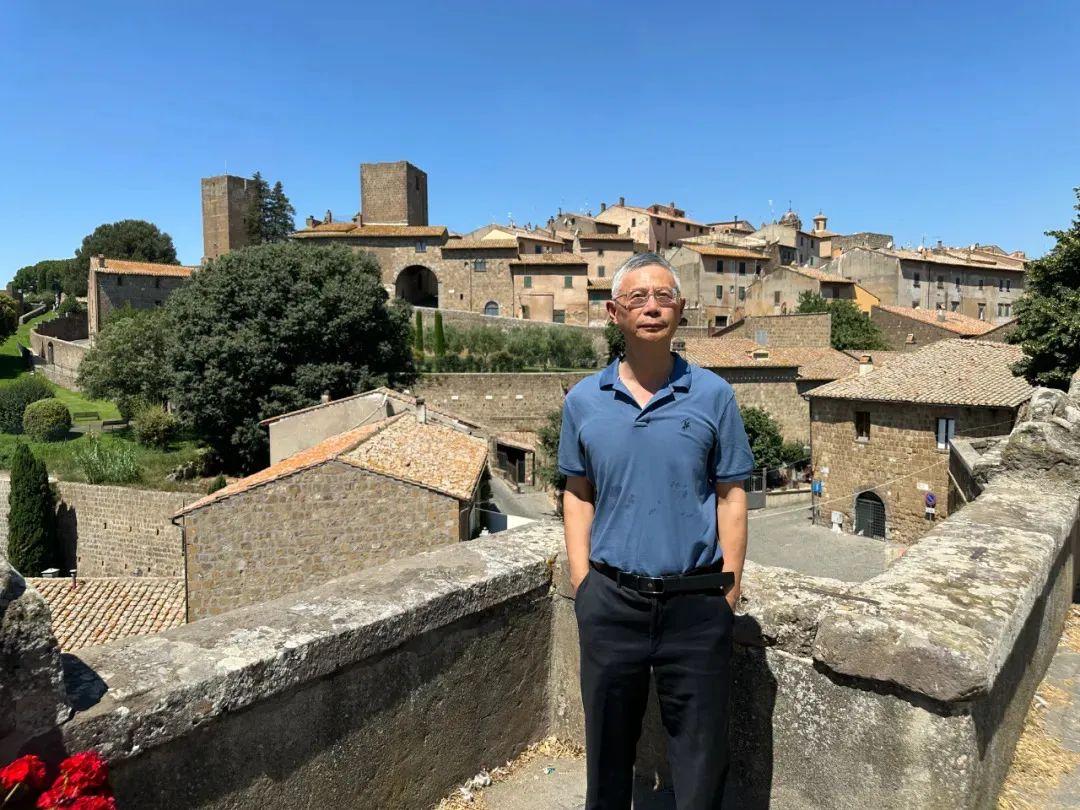

董平

(浙江大学哲学学院)

本文来自《哲学动态》2024年第5期

“习近平文化思想研究”栏目

“中华文化”不只是一种关于文化的观念体系,更是一种独特的文明样态。“中华文明是世界上唯一绵延不断且以国家形态发展至今的伟大文明。”(习近平,2023年)这既不是指数千年前中华文化的原始样态毫无改变地保持到了今天,更不是说中华文化在其数千年的历史绵延中始终保持其初始内涵的一致性而不曾发生过历史性变动,而毋宁是说,中华文化的原生价值根性总是以不同的“事态形式”[1]在不同历史境遇之中获得体现,从而整体上呈现出价值贯彻的历史同一性。然则中华文化的历史绵延,其实质是一种独特的价值理念体系通过独特的文明样态实现其自身表呈的历史过程。在这里,价值理念、文明样态、历史绵延是三而一、一而三的统一体。正是价值——存在——历史的三相同一,才真实揭示了历史作为价值表达的空间—时间形式,其绵延的过程同时即是文明样态在历时性中实现其更新的过程。换言之,文化的本原性价值展开为特定的形式外观,即是特定文化在特定时空的绵延中所实现的文明样态。正因如此,中华文化的历时性绵延即是其本原价值的绵延,但实现这一价值绵延的“事态形式”或我们称之为具体的、具有时代性的文明样态却是多样的。价值根性的一元性采取了体现形式的多样性,故“礼,时为大”(《礼记·礼器》)。制度形式的变动总是为了实现本原价值的现时性表达,三代“明王”虽同其道而异其“时措之宜”(参见《礼记·中庸》),制度相沿而不相袭,因此与时更化的制度更新,不仅是必要的,并且也是不得不然的[2]照此看来,中华文化的历史绵延,作为本原价值的统一性在不同空间—时间形式中的体现,其实即是以“事态形式”的时代性转换来实现本原价值之同一性的历史过程。

一.“两个结合”是建构文化主体性的根本方式

历史的绵延性与其展开的阶段性是统一的。绵延的实现,正须通达时代之变,基于过往制度与经验之损益,明其因革之理,实现“时措之宜”,是实现主体文化价值及其历史绵延的基本手段。中国传统文化通常认为,“六经”虽是载道之书,但“六经”本身只是“器”而非“道”,其作用正在于为“道”的时代性体认与转换提供足资借鉴的价值资源。故清代章学诚以为“六经皆器也”(《文史通义·原道中》),“夫子述六经以训后世,亦谓先圣先王之道不可见,六经即其器之可见者也。后人不见先王,当据可守之器而思不可见之道”(同上),如若“舍天下事物、人伦日用,而守六籍以言道,则固不可与言夫道矣”(同上)。换句话说,真正的道体实存于“天下事物、人伦日用”之间,是为“道”在历史过程中展开其自身所凭借的“事态形式”,也是“化而裁之”“变而通之”“推而行之”“举而措之天下之民”(参见《周易·系辞上》)所依凭与资取的“实事”,依此“实事”而求其“真是”[3],则必有因革损益存乎其中。即特定时代事态之“器”以求道之“真是”,则是转换出“时措之宜”之“不得不然”的方式,因为唯凭借乎此,方能真正实现主体文化之价值的历史绵延。

习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话中明确提出了“两个结合”的重要思想,即是“坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”(习近平,2021年),是推进马克思主义中国化的根本方式。“把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合”,一方面是通过“中国具体实际”为实践唯物主义的真理性建立了实事检证的实践场域,另一方面则为中华文明的现代转化提供了全新的“事态形式”范本,从而有利建设中华民族现代文明。“第二个结合”,也即把马克思主义基本原理“同中华优秀传统文化相结合”,则充分显现、强化并巩固了中华文化的主体性,成为习近平新时代中国特色社会主义思想的最有力的文化支撑。“两个结合”是在当前特定的社会、经济、政治、文化诸多元素所共同构成的事态综合背景之下的“时措之宜”,是实现中华文化本原特性的当代绵延及其价值内核之当代显扬的根本方式,是实现中华民族传统文化现代化的根本途径。基于“两个结合”,马克思主义因其与中国具体实际相结合的社会实践而被转换为中国自身的历史经验,因其融摄中华优秀传统文化而成为中华文化的丰富资源。同时,中华优秀传统文化则由于马克思主义的融摄而实现了现代转变,在与不同文明体系相互借鉴、观照的独特视域之下进一步彰显其世界性面向。正是通过多元文明视域的相互观照及其价值维度的交相融摄,中华优秀传统文化的价值根性才可能得到充分彰显,文化主体性才得以显著挺立,价值的历史与历史的价值才相互交叠而转换出独特的时代性内涵。

由此可见,“两个结合”是在当代世界文化多元格局中重建并彰显中华文化主体性的根本方式,是实现中华优秀传统文化及其核心价值体系之当代绵延的有效途径,是为构建人类文明新形态提供中国经验的可靠保证。文化主体性的坚持与自觉挺立,是文化价值理念展现为文明形态的核心基础。因此,“有了文化主体性,就有了文化意义上坚定的自我,文化自信就有了根本依托……中华文明就有了和世界其他文明交流互鉴的鲜明文化特性”(习近平,2023年),从而真正以其独特面貌独立于世界民族文化之林。中华文化具有两千多年的对外开放历史,更有吸取、转化、更新不同思想文化及其价值理念从而实现文化主体性建构的丰富历史经验,因此也一定能够为当今时代的文明交流互鉴、文化主体性、构建人类文明新形态,起到积极而有效的借鉴作用。

二.中华文化的世界性与主体性建构的历史经验

在中华文化自身所形成的叙述传统中,周公的重要性在于他最能深切领会由尧、舜所奠定的中华传统文化核心价值之根性,而将之转换为“焕乎其有文章”(《论语·尧曰》)的礼乐文明,从而实现了以“大道之行也,天下为公”(《礼记·礼运》)为本然目的的制度文明。此后的全部文化史与思想史,深究其义,皆为由尧、舜所奠定、因周公而发展为公共行为秩序之制度体系的“礼乐文明”在不同维度上的义理阐释、思想完善、结构调整与价值重构。尧能“光被四表,格于上下”(《尚书·尧典》),不仅成其人格的光明峻伟,并且能以其“钦明文明安安”“允恭克让”的行为实践(参见同上),展开了一条人格自我完满的实践道路:“克明峻德”“以亲九族”“平章百姓”“协和万邦”(参见同上),后来《大学》所谓“修齐治平”的范本就在这里。舜的家庭境况是“父顽,母嚣,象傲”(同上),但舜能“克谐以孝”(同上),不至于使其为非作歹,“乂不格奸”(同上),同样是能“修身”的典范。舜继承了尧的权力,同时也继承了由修身而治天下的根本道路,但更多地体现为通过制度管理来实现“平章百姓”与“协和万邦”。皋、夔、稷、契四臣,正是在不同领域进行制度建构的主要代表:以五典“纳于百官”,则百官时序;以制度平章百姓,则百姓昭明;以制度协和万邦,则万邦协和。尧、舜以大中至正为根本理则的制度文明思想,至文、武、周公得以发扬光大,集中体现于周公的“制礼作乐”。因此,切不可把“礼”仅仅理解为仪式,而应当理解为包括政治活动在内的一切公共交往领域关于活动主体之行为合理性的根本限度,理解为现实的公共生活秩序得以实现的制度保证。“礼义”的建立,即是个体行为在当下情境中的正当性限度得以建立。特定“对象性交往关系情境”中的行为正义[4],是必须通过行为者在当下情境中的恰当行为方式来体现的,脱离了“礼”之宜,便没有行之“义”。大中至正,或者说从天子以至于庶人在传统社会公共生活中的行为正义,是尧、舜以来至于西周礼乐制度的共同要求。大中至正之“中道”,在西周礼乐文明制度中,即体现为最能显示中华文明根性的本原价值,所以孔子说:“夫礼,所以制中也。”(《礼记·仲尼燕居》)礼乐文明的完整体系,即是社会共同体公共生活的制度体系,是根本的价值理念能够得以实现的公共行为规范体系,也是个体在共同体的公共生活当中以其“成人”“成物”之智的实践活动而实现“成己”之仁的前提。

孔子主张“祖述尧舜,宪章文武”(《礼记·中庸》)。他的确是尧、舜以来中华文明传统及其核心价值体系的深刻领悟者与践行者。他“梦见周公”,其实恰好表明了他与周公的差别。周公能够把关于个体“修身”的行为,经过其意义的普遍化,转换为社会共同体公共生活的公共规范,即通过制礼作乐,使《郭店楚简·五行》中所说的“德之行”与“制度之行”统一起来,实现共同价值,达成“天下为公”之至境。而孔子所处的是“礼崩乐坏”的时代,早期制度及其行为秩序规范已然解体,这一现状迫使孔子深刻反思个体存在的意义以及共同体的公共秩序建构。“天生德于予”(《论语·述而》),故“仁”以为己之性,己之性即是人之性,因此,个体是全然可以通过“由己”的“为仁”活动[5],来实现与己性之所出的本质原点建立同一性关联的。“下学而上达”(《论语·宪问》)而与天道同一,不仅是可能的,并且恰好应是生命活动的全部过程,正是“上达”的过程完整呈现了生存的意义与价值。必须予以充分关注的是,个体“上达”过程的实际展开,并非仅仅依靠个体,而是必须将“由己”的主体性活动展开于共同体的公共生活秩序中方能实现。换句话说,不同“对象性交往关系情境”中的他者,恰恰是个体之“己”得以实现并展开的现实境域。因此,“己—他”之间的行为秩序规范同时便是个体在现实性上的意义与价值得以实现的限度。这一意义与价值限度的完整建构,不仅是礼乐文明制度的本质内容,并且在孔子那里,正是恰当调适个体的独立性与群体的公共性之间的关系纽带与行为正义的体系。在某种意义上说,孔子以其个体生命的全程为后世树立了一个“下学而上达”的典范,由循礼的“下学”开始而至于“从心所欲不逾矩”(《论语·为政》)之“上达”的自由状态是完全可能的。

经过孔子承上启下的阐释,从历史的纵向维度来看,孔子不但通过“祖述”而实现了对于西周制度文明体系的继承,并且通过“宪章”而昭示了这一制度文明的经验可靠性及其现实价值,也因此而展开了中华文化“与时偕行”(《周易·乾·文言》)的价值开放性。经过春秋战国直至秦汉数百年间的不同学派立论及其意义阐释体系的多样性建构,中华文化从其原初形态以来即在本原根性上所具有的开放性得以彰显,而其价值体系的统一性及其展现为“时措之宜”的必要性同样得以明确。汉武帝时的经学成立,窃以为正是这种必要性的时代体现。“五经”作为一个完整的文本体系,实为中华文明在历史过程中所形成的公共价值体系及其文明理念与文化理想的共同载体。称之为“儒学”,不过因儒家为其体系性的传承人而已。正因“五经”体系不只是“儒家”的一家之学,而是可以融摄诸子学派之基础理念及其价值主张的宏大体系,是中华文明经由绵长历史积淀而形成的公共价值系统,它才可能成为中华文化的基本理念与价值根基,并在此后的历史绵延中充分展开其不同维度,经过不同空—时境况之中的结构性调适与价值重建,确保了中华文明之文化价值体系的完整性与统一性。且不说在历史过程中经典文本体系本来就存在一个逐渐扩张,逐渐由“五经”而至于“十三经”的过程,原本便是儒学经典之根本意义系统“与时偕行”而得以重建的历史足迹,即使在“经学”最为严格的汉代,同一部经典也允许有不同的“师法”“家法”传承,凡此种种,皆为中华文化意义与价值体系之开放性的证明。

事实上,正是这种开放性成为中华文化价值统一性得以绵延的真实保证。事实表明,至少公元前2世纪中叶张骞通西域之后,中华文化即具有了世界性,是在与世界不同民族的共同交往与文明交流互鉴中实现其实际生存,而又保持了其存在的独立性及其价值体系之历史绵延的统一性。面对文化现象、思想形态、价值理念、生活方式的多元化与多样化不断得到呈现的历史现实,如何面对事情本身,以“与时偕行”的态度,基于多元思想与价值涵摄来实现文化的结构性调适及其价值重构,以“时措之宜”来展开其价值根性的历史表达,从而使中国固有文化形态与价值理念得到时代性更新,本来就是中华文化在历史上不断遇到的问题。

最显著的范例是对以佛教为主要形式的外来文化的同化与转化。佛教自公元1世纪开始整体传入中国[6],到了隋唐时期,随着佛教典籍的大量翻译、义理注疏及其宗教知识的体系化重构,天台、华严、三论、唯识成为显著的四大义学宗派。其教理体系之完备,就其各自的义学理论建设而言,皆可谓体大思精而无懈可击,因此而深入人心,成为民众宗教信仰的主要形式。从佛教义学作为宗教知识的体系化表述而言,不同的教理体系,尤其是天台宗与华严宗,皆可谓已然实现了“中国化”的佛教义学形态;但另一方面是,只有禅宗的出现才意味着在信仰的实践意义上真正诞生了“中国佛教”。如果天台、华严是对印度佛学在内容与知识体系上的重新建构,从而把“印度佛学”转换为“中国佛学”,那么慧能以来的禅宗则是相对于知识形态化了的佛教,其义学体系实现了全面超越与解构,重新回归到了佛教作为一种信仰的价值原点及其生活实践,重新彰显了“佛陀之本怀”。因此,它既是对佛教的重置,也是对佛教的重启。正是在禅宗那里,佛教不再是关乎知识体系的,而是关乎信仰宣示的;不再是关乎理论研究的,而是关乎生活实践的。从历史的回望中我们可以知晓,不论是“中国佛学”还是作为“中国佛教”的禅宗,尽管在特定的时代语境下它们已然与中国民众的信仰理念相适应,但在社会文化、政治意识形态等领域的公共价值理念及其生活实践层面上,仍然会与以儒学为主要形态的中国固有文化发生“事态形式”上的不可避免的冲突,文化与价值的主体性问题也因此而凸显出来。如果韩愈最早意识到这种价值冲突并试图对佛教采取一种“人其人,火其书,庐其居”(《韩昌黎文集·原道》)的“毁灭”方式,那么事实已经表明,这一方式在现实上是无效的。

从历史的思想逻辑来看,正是有鉴于唐武宗会昌五年(845年)灭佛的终归失败,同时深刻意识到韩愈关于“道统”传承断灭的忧虑,及其“举夷狄之法而加之先王之教之上”而导致中国“胥而为夷”的忧虑(参见同上),对中华优秀传统文化价值体系的历史绵延及其时代更新具有深刻启迪,于是才有了宋代的理学建构。理学之所以被称为“新儒学”,正在于它超越了“汉学”的知识形式,在价值观念上以回归孔孟相号召,在学问目的上以成为圣人为倡导,在历史理念上以继承圣学道统相标榜,由此而重构了儒学的全部观念和行为的体系,重置了信仰与实践、价值与生活、本体与功夫、形上与形下、先天与后天等一系列关系,从而完成了解构佛教的文化目的,重新彰显了中华文化的主体性及其价值根性。简要地说,尽管理学或新儒学重建的结果是多样的,但以朱熹为代表的一种形态最终以其独特的完整性集其大成,而终结了作为一个思想文化运动的理学运动。朱熹不可取代的重大贡献约有两点。一是集大成地建构了理学或新儒学的经典文本体系并给出了典范性阐释。“四书”成为新经典,成为“新儒学”或理学的经典文本系统,《四书章句集注》所体现的,不只是关于经典文本的意义解释,更是关于理学的问题意识及其理论—实践体系的完整表达,从而成为理学作为一种思想文化新形态之理论深度、价值关怀及其实践取向的代表性范本。二是基于新经典体系及其阐释系统的确立,以圣人信仰为根基,朱熹对《大学》的文本进行了重构,开辟了一条以“八条目”为进路的本体—功夫体系,其论述的完整性及其所建立的强势传承体系,既拓展了传统儒学的新义域,又事实上形成了一个新的学术传统,是为一般意义上的“宋学”与特定意义上的“程朱理学”。

这里我想指出的是,无论是慧能“中国佛教”的开创,还是以朱熹为集大成的“新儒学”体系的建立,实质上都是在特定时代条件、文化语境之下对其传统进行“创造性转化”与“创新性发展”的结果,体现为“与时偕行”以实现“时措之宜”而重建中华文化主体性的努力。“时措之宜”的拣择,其目的无不在于重新凸现中华文化的自身价值维度,从而使文化的发展回归中华文化主体性本身。正是基于多重思想文化资源的结构性整合,随时撰述以体究大道,实现文化主体与价值主体的共同回归,中华文化得以绵延。因此,我们今天要实现“马克思主义基本原理与中华优秀传统文化相结合”,中华文化史上重建主体性的历史经验不仅值得借鉴,并且是其重要的思想资源。

三.阳明心学对“两个结合”的可能启示

新经典文本系统的建构使古典儒学获得了全新的阐释空间,“八条目”的解释路向则开启了“新儒学”的实践体系。但朱熹之后,通常被称为“程朱”的理学体系,缘于各种原因,一方面是影响极其广大,另一方面则演变为一种关于儒学的知识体系。从王阳明的生活及其心学思想提出与完善的思想历程来看,他并不认为“圣人之学”只是一种知识体系或理论形态,而必须是一种在经验上有效的、真正能使人优入圣域的实践体系。他少年时“格竹”之事,便足以证明他从一开始就是把朱熹理学作为一个定然在经验上有效的“成为圣人”的实践方略来加以理解与接受的。“格物致知”的失败及其在亲身实践中所体会到的心身二元碍隔,终于因“龙场悟道”而涣然冰释。原来“心即理”(《传习录》卷上)才是存在之实相,“物之理”必然依赖于特定境况下本心之原在样态的呈现才有可能心领神会,故朱熹的“即物而穷其理”(《四书章句集注·大学章句》)之说,其实质便是“析心与理而为二”(《传习录》卷中)的,并因此而割裂了心身的合一。在阳明看来,“心即理”之同一性在现实性上的断裂,便不只是“知”与“行”的同一关系被割裂,更是人之原在的生命完整性的灭裂。既然如此,那么所谓“圣人之学”在实践上便背离了其目的。换言之,朱熹的义理学体系,不是在理论上有何不足,而是在实践上有所不足,它无法引导人们真正进入圣人境界,达成“圣学”的根本目的。“龙场悟道”之后,阳明公开宣布与朱熹分道扬镳,缘故在此。

如果把阳明心学回置于宋代以来的思想语境,那么事情就变得清楚起来:他实际上是通过“圣人之学”之本质目的的重新回顾与再度显扬,解构了朱熹理学作为“圣人之学”在实践上的正当性,尽管他并未解构朱熹理学作为一个知识体系的完整性。如果理学作为一场思想文化运动,其原初目的是要通过对以佛教为主要形态的域外文化的吸纳与转化,来重续以儒学为根基的中华文化之慧命,重新彰显中华文化主体性,那么,到了阳明那里,当他清晰地意识到完全知识化了的朱熹理学不再能够接续圣学根脉以赓续“道统”、不再能秉承“道命”而使人成为圣人的时候,他选择了对朱熹理学进行深刻的批判性解构。正是圣学目的的回归及其高度彰显,以及对于圣学知识化的批判性纠偏,阳明为人心重濬灵源,重启了人的灵性,重新追回了普泛意义上的理学的原初目的。因此,阳明心学不只是要为人们提供一种关于世界人生的解释途径或理论形态,而是要为人们的精神世界、价值世界、生活世界作为存在之域的终极同一性的实现提供根本的行动方略。在阳明那里,“知行合一”与“致良知”是作为生命实相的“心即理”的实现路径,它真实地展开为“事上磨炼”(《传习录》卷下)的现实生存方式,由此而实现存在与价值的本原性同一。“心即理”的充分展开,必然是“心外无物”或“万物一体”,这也正是圣人境界之全域。由“心即理”经“知行合一”“致良知”而终至于“万物一体”,阳明敞开了一条通往圣人境域的现实路径。

我们今天重估阳明心学,窃以为它仍然具有独特的时代意义,并且包含着丰富的现代性。总体而论,阳明心学包含了对于佛教、道教以及宋代以来理学建构的不同样态及其理论成就的多元融摄,重新回归到了自觉挺立文化主体性的儒学原点,是对“新儒学”义理体系与实践体系的归原性重构。开总为别,则略说数端。

(1)阳明心学对于诸种学说的兼摄融贯,不是为兼摄而故作姿态,而是圣人之学本来宏大,本来无所不包,横遍竖穷,无所不在;虽遍无涯际,又必以主体性的自觉及其实践性显扬为基原。在中国传统文化本身,以大中至正为多元价值所会归的极则,所谓“会其有极,归其有极”(《尚书·洪范》),正是重整秩序而实现文化主体性重建的根本原则。在强调对中国传统文化进行“创造性转化”与“创新性发展”的今天,会归有极的历史启示,对于中西一切学问的包容、兼取、该摄、涵化,皆必以中华文化主体性本身的坚持与挺立为根本原则,唯此方能真正实现中国主体文化的当代挺立及其存在的历史绵延。在实现文化价值重构、文明形态更新的同时,仍能坚守中华文化的主体性根脉,是为“守正创新”。

(2)阳明心学对朱熹理学进行价值重估,要求重新显扬“圣人之学”的目的,是要将“成为圣人”这一“圣学”的原初目的切实地呈现于日常生活之中,充分强调了本初心志之于生活实践及其成就的重要性。“志不立,天下无可成之事”(《王文成公全书》卷二十六),凭借日用功夫所取得的一切事业成就,皆必以“成为圣人”的本初心志为其内在支撑,所以“成己”是必须展开为“成事”的,而“成事”即是“成己”,是为仁智一体的内外合一功夫。阳明始终坚持“成为圣人”之志,不论现实境况如何改变,此本初心志始终不渝,此种坚持不改使他终于实现了“圣人之志”。就此而言,阳明及其心学便提供了一个“不忘初心、牢记使命”的范本,他用“亲民”的全部活动展现了自己的本初心志。

(3)在本体——功夫合一的意义上,阳明心学对于实践性的突出彰显,以日常生活无不为“致良知”之地,其实是充分扩展了人的存在境域,合先天与后天、先验与经验、形上与形下、现在与未来皆为一体,更把所有这一切二元的合一落实于当下的“事上磨炼”。这实际上就是说:个体在当前的“对象性交往关系情境”中的存在,即是他作为“主体”的全部存在实性的当下显现。主体存在的完整性与不可分割性,不只是阳明心学的精神,更是普泛意义上中国传统文化的精神。在某种意义上,它几乎是最为清楚地揭示了作为主体性实现方式的“亲民”与“全心全意为人民服务”之间的文化内源性关联。人们通过特定“对象性交往关系情境”中主体的出场,把交往对象之“物”转变为“事”,故“成事”即是“成物”[7];以“真己”为实相的主体性,其本身之存在性的实现,是必然要通过“成事”“成物”的实践活动来呈现的,因此“成事”即所以为“成己”,反之亦然。在这一“内—外”“己—他”双向的关联性交往活动过程中,“己—他”之实相既得以呈现,同时其存在样态也皆因主体的实践活动而得以改变。诚然,“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界”(马克思,第140页)。阳明心学在中国之固有思想史背景中为我们敞开了一条关于存在的实践之路,也因此而预示了其独特的现代性。

(4)阳明心学通过“心即理”“良知本体”等概念重建了主体性本身,而这一主体性的自在状态也即在它尚未落实于“对象性交往关系情境”中的状态,是“无善无恶”而“知善知恶”的,是“无是无非”而“知是知非”的;在存在意义上,它为纯粹存在之“寂”;在价值意义上,它为超越一切相对价值的绝对价值中立,是为大中至正之本体。我要强调的是,阳明心学核心要义的展开,不论在理论上还是在实践上,最终都落实于心体实相的自觉开展,因此其全部价值都会归于“真理”本身[8]。古今批评王阳明“无善无恶”之说者最为众多,然窃意唯此“无善无恶”之说,才是阳明心学的真正价值所在,并且最富有历史与当代的共同意义。以“鉴空衡平”(《传习录》卷上)的态度直面事实本身,祛除一切“意必固我”之附加,还原事实真相,凸显为阳明心学所坚持的存在与价值合一的根本哲学精神。这一哲学精神原与中国传统文化中“不虚美、不隐恶”(《汉书·司马迁传》)的“实录”精神、以“疾虚妄”(《论衡·自纪》)为标识的浙江文化精神等同其旨趣,同样也与今日以“实事求是”为倡导的科学精神殊途同归。

基于以上观点,束别归总,则阳明心学是阳明站在其特定的时代高度,基于儒学作为“圣人之学”之本质实性的内在洞达,而对其进行重新阐释与再度建构的结果。它重置了目的与手段之间的相互关系,回归到存在与价值合一的根本原点,重续了儒学之“道统”的主体性。通过多维度阐释与多元价值融摄以彰显儒学的本原性目的关切,从而实现对其主体性的结构性重建,阳明心学的这一路径在今天仍有其独特的时代意义。在今天,重新彰显中华文化主体性已经成为时代主题。把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,正是实现对于中华传统文化的“创造性转化”和“创新性发展”的根本有效途径与方法。马克思主义的基本原理只有与中华优秀传统文化相结合,才会因获得主体文化不竭泉源的滋养而焕发新生;有数千年慧命赓续的中华优秀传统文化,也会因马克思主义的融入而获得现代性,并在一个更为广大的世界文化背景之下挺立其主体性。“两个结合”显然是一个有机整体。“马克思主义基本原理同中国具体实际相结合”重在以理合事,以“事”为主,呈现为一种独特的“事态形式”;“马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合”则是“理”层面的深度结合,以理合理,两相融释,呈现为一种独特的新义理形式;“两个结合”之意义的双边共摄则显然便是“事理圆融”。“事”是中国之事,“理”是马克思主义融摄中华优秀传统文化所开辟出的时代新义,唯此意义上的“事理圆融”,方能使中华优秀传统文化在新世界格局中挺立其主体性,实现价值主体结构之当代转换,熔铸中国自身的历史经验与世界文明成果为一体,为中华优秀传统文化的当代继承、人类文明新形态的历史建构开辟别样的新境界。

注 释

*本文系贵州省哲学社会科学规划国学单列重大课题“佛教中国化的思想历程”(编号18GZGX05)的阶段性成果。

[1] 所谓“事态形式”,是笔者提出的一个语词,用以指称特定时代或“空—时”结构中的事物存在的共同样态,大抵与司马迁所谓“天人之际”相通。在中华文化观念中,事物存在的当前样态、社会生活的当前状态、价值理念的当前构造,等等,都是天人之间的互动结果。

[2]如章学诚曾言:“夫道备于六经,义蕴之匿前者,章句训诂足以发明之。事变之出于后者,六经不能言,固贵约六经之旨,而随时撰述以究大道也。”(《文史通义·原道下》)。

[3]《汉书·河间献王传》记载河间献王“修学好古,实事求是”,颜师古注:“务得事实,每求真是也。”(《汉书·河间献王传》)恐是“实事求是”一词的最早出处。

[4]“对象性交往关系情境”,是笔者提出的一个概念,用以阐释人作为现实存在的经验样态。个体的存在性及其作为主体的“主体性”,在现实性上只可能被表达或体现于特定的经验境况——由行为主体与交往对象(人或事物)所共同构成的特定空—时结构。该情境的实存状态则对主体行为的合理性与正当(正义)性形成制约。“中正”的行为表达既是实现主体间性的可靠方式,也是个体行为之所以为正义在现实性上的当然限度。

[5]孔子说:“为仁由己,而由人乎哉?”(《论语·颜渊》)“由己”之意,即是一切言行皆从真己发出,是真己的表达或体现。在《论语》中,“吾”“我”“己”虽然都是第一人称代词,但意义其实并不相同。“我”是在交往情境中感性显现的,因此也容易因感而生念起意,其言行未必成为真己的真实体现,所以“子绝四”,包括“毋我”(参见《论语·子罕》)在内。“己”则是内在的真实自我,是人的类共性在个体的体现,因此“己”具有公共性,“己所不欲,勿施于人”(《论语·颜渊》)可以成为普遍有效的公共法则。“吾”则只能作主语,实代表主体的在场,明乎此,则“吾不与祭,如不祭”(《论语·八佾》),意义便很清晰了。

[6]虽然确信汉明帝永平十年(67年)佛教传入中原学界仍有疑问,但从教主、教义、教团三相来看“宗教”得以成立的整体界定,则中国佛教于公元1世纪因佛、法、僧“三宝”具备而得以成立,仍然是可以相信的。

[7]《礼记·中庸》:“诚者,非自成己而已也,所以成物也。成己,仁也;成物,知也。”“成己”是“仁”的最高义,其展现则为“成物”。虽“物”“事”互训,但严格说来,“事”是“物”被渗入人的主体性之后所呈现的状态,是被主体性所浸润而成为主体性的表达对象。所以《中庸》谓“合外内之道也,故时措之宜也”。“成己”“成物(事)”的一体,即是仁知一体的主体生存原理。舍“成物(事)”之“知”便无所谓“仁”,“成物(事)”则必然实际展开为主体生存的实践过程。

[8]汉语中人们通常会把“真理”理解为某种正确的理论,这也许是因为翻译用了“理”字的缘故。所谓“真理”(truth),它只是“真实”(true)的名词形式,其实与“理”无关。古谓“实相”,最得其义。