尼山世界儒学中心、中国孔子基金会于2023年9月正式启动“尼山文库·儒学学者口述史”项目。项目以为时代立言、为未来存史为目标,计划对儒学界、哲学界、文化界年高德劭、在海内外具有重要影响力的名师大家进行专访,以口述史的形式,尽可能全面地展现他们的成长经历、学术专长、重要思想、时代关切等。依托项目,华东师范大学方旭东教授对清华大学国学研究院院长、哲学系教授陈来先生进行了口述史专访,文字篇幅较长,将按顺序分多次发布。

受访人:陈来(清华大学国学研究院院长、哲学系教授,时年71岁)

采谈人:方旭东(华东师范大学教授)

【采访人】我们从头说起,首先请老师简单地讲讲自己上的小学。

【陈 来】我的小学是奋斗小学,奋斗小学的前身是傅作义办的军队干部子弟学校,1948年才迁到北京。这个学校的教员都是老教员,不是解放后引进的青年教师。校长虽然是傅作义手下的老干部,但是一直要求进步。我后来看了一些材料,校长在抗美援朝运动中也是非常积极的,是一个非常朴实的人。

我就是从这样一个学校进入中学的,也就是北京市第三十五中学(以下简称“三十五中”)。我觉得这个中学的风气不是始终不变的,而是根据学校里学生的构成不断变化的。在我进去的前几年,估计四五年前,学校主要的生源是国家的干部子弟。在我中学的西边,当时盖了大批的国家机关和国家机关的宿舍。在南边的木樨地往北走到三里河,再往北到百万庄,再往北到二里沟,这一线、这一大片全是国家机关的所在地。其中有代表性的是国家计委、经委、财政部、建工部、建材部、物资管理部,等等,全在这里。总而言之,原来的老城区是到西城的城墙为止,解放以后就在复兴门至阜成门的城墙之外,大概往西三公里以内盖了大片的国家机关宿舍。这些国家机关干部的子弟若没考上第一志愿学校,也就是说,没考上四中或者八中,就大部分到三十五中读书。所以后来三十五中的学生构成主要是国家机关的干部子弟。因此,生源对校风就产生了一种无形的影响,而不是师资给校风带来影响。这些学生,特别是到了中学时代,到了初二以上、到高中,他们都有一种政治上的自觉。当时我进这个学校的时候,明显感到跟我小学的文化氛围不一样。我小学的氛围是很平静的,是带有若干传统文化色彩的。我以前讲过,我五年级的老师会在黑板上写《论语》。但是到了三十五中,教研的氛围变化虽然不是很明显,可是这里的学生本身就有着一种强烈的新时代使命感。所以我参加的所有活动都跟小学时候经历的完全不一样。我初一进去参加了我们学校的鼓号队,当时北京有四大鼓号队,我参加的三十五中鼓号队就是其中之一。我在里面负责打小鼓。

【采访人】原来老师是打小鼓的。

【陈 来】对,个子比较高一点的学生才会吹号。因为我们鼓号队是北京四大鼓号队之一,我们主要参加一些天安门的活动,比如五一、十一的时候要在天安门接受检阅。

【采访人】这在当时是很有荣誉感的。

【陈 来】那时候我就经常敲着小鼓,从学校走到天安门,大概三站路,不是很远,然后进到故宫里面在太和殿前面排练。在不打鼓的时候,我们就唱歌,唱的全部是革命歌曲,非常高昂的那种。歌曲不是老师教的,都是学生教的。鼓号队的指挥是初二的学生,大队辅导员是高三的学生,这个学校自然地有这么一种风气,跟学生有关系,而我就是在这么一种环境中长大的。这个时候人的世界观正开始形成,在小学的时候受到的影响还不是很明显。所以,应该说那时候我的思想意识受到这样一种校园文化很大的影响。虽然只持续了一年多就开始“文革”了。

【采访人】就停课了吗?

【陈 来】是停课了,都是红卫兵到处活动、“打砸抢”,或者是乱七八糟的情况。那当然时代就变化了,但是那个文化给我的影响是深的。虽然只有一年多,但是影响是很深的,这是一个。

另外一个,“文革”也给我造成一种挫败感。挫败感是什么?我从小学上来,可以说一直是班里学习很好的学生。我以前也说过,我那个时候的特点就是在一个稳定的环境里面,价值取向是固定的,按照这样的环境,自己可以做到最好。但是“文革”来了,所有以前的价值取向完全解体了,也没“学习好”这个东西了。我们刚上中学时,我还是班里的主要干部。

【采访人】也是鼓号队的,对吧?

【陈 来】鼓号队算是业余的,无论在中队还是班里,我都是主要的干部。但是“文革”一来,班委会也都解体了,也都没用了。“文革”中一个变化就是“学习好”没有意义了,再有原来那个“几好”都没有意义了。这个时候有点价值取向虚空,没有什么东西鼓励你追求正确的世界观,没有了。那时候因为风气不好,包括北京市中学生打架也很普遍。

【采访人】也打老师。

【陈 来】那是最高潮的时候,在1966年八九月份的时候。在“文革”时期,学生之间以“气力相胜”为主,不是看你学习好不好、各方面表现怎么样,而是看谁个儿大,能够带着一些同学出去活动,都变成了这样一个状态。所以原来的好学生肯定觉得有一种失落感,原来安身立命的那些东西都没有了。这个时候,因为社会很“乱”,这个“乱”不是说天天杀人放火,而是没有一个稳定的价值取向。学校里边校长也没有作用了,靠边站了,老师被挨斗的被挨斗。所以学生就处在这么一个环境里边。我那时候也就是自己看看书,当个逍遥派自己看看书而已。

【采访人】那个时候您是怎么度过这一段时光的?

【陈 来】就是自己到处借书,到认识的人那里到处借书看。

【采访人】那时候对什么书比较感兴趣?

【陈 来】那时候我看了大量的苏联小说,在亲戚那里借的苏联小说。苏联时代好多小说,现在有的都记不住了。

【采访人】《卓娅和舒拉的故事》。

【陈 来】这是比较低年级的读物。

【采访人】我能想到的就是这个。

【陈 来】我们80年代流行阿加莎·克里斯蒂写的那种破案小说,苏联也有破案小说。

【采访人】推理小说?

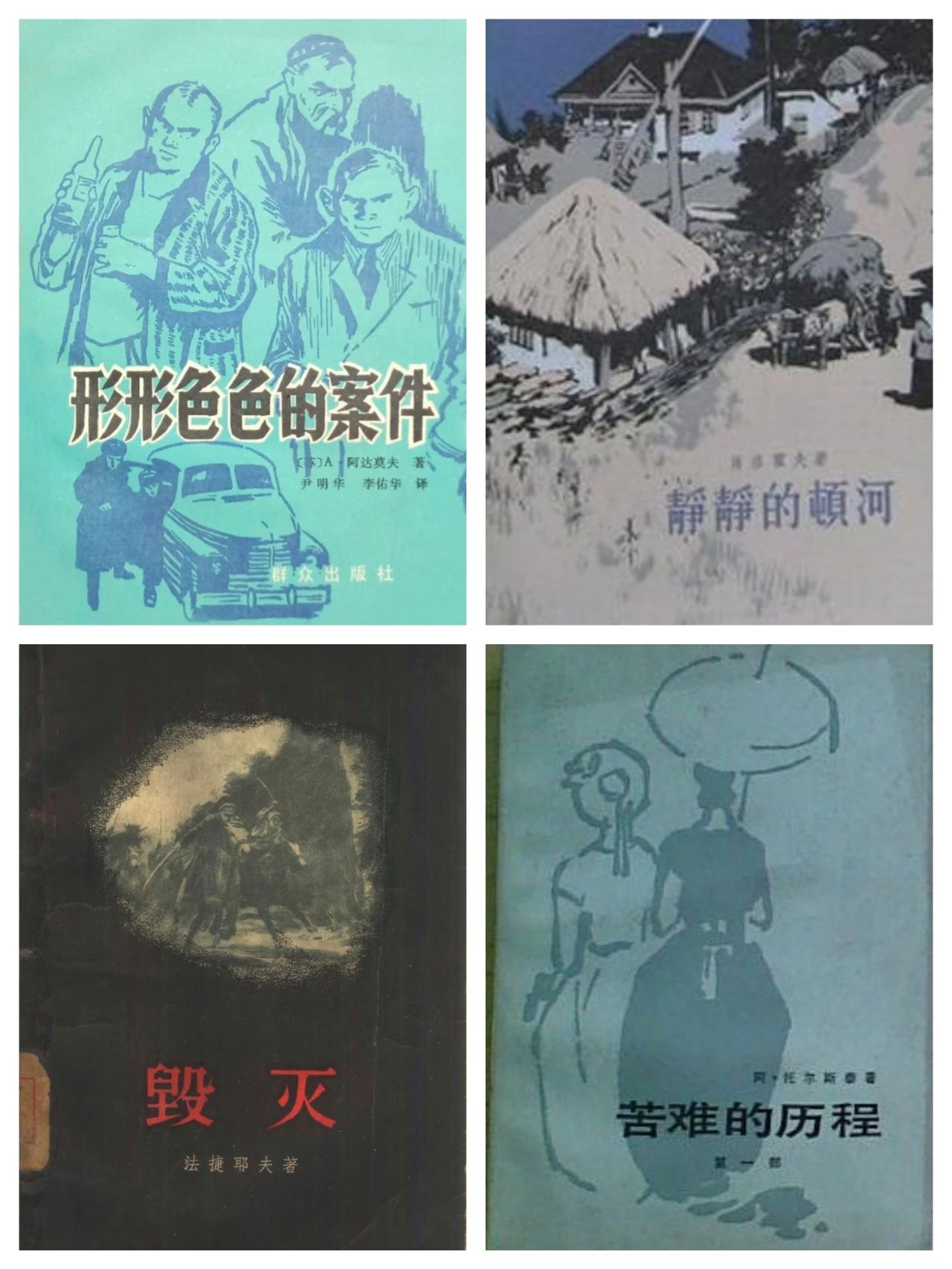

【陈 来】不是推理小说,是破案的小说。我记得有本书好像叫《形形色色的案件》,就是这一类的小说。奥斯特洛夫斯基的书就不说了,有各种各样的小说。我记得还看过一本书,你们可能不知道,叫《红肩章》,是讲苏沃洛夫军校的一个少年怎么在军校里成长。苏联50年代就开始有些流行的小说了。第二次世界大战以后,苏联社会比较稳定,经济发达。那时候苏联的书我们翻译得很快,因为我们留苏学生特别多。我就看了大量的苏联小说,而且那时候可能年纪小,对十九世纪中期那些俄国文学看不进去。当然,到二十世纪,有像什么《静静的顿河》这一类的,还有法捷耶夫的《毁灭》,还有后来跟肖洛霍夫同时期的“小托尔斯泰”也写了一个长篇小说《苦难的历程》。总之,那个时候看这方面书比较多,比较少有机会看古典小说。

(部分书影)

结果,1967年还是1968年,我突然借到一部《水浒传》,因为我家里的《水浒传》是七十回的,我借到的是一百二十回的。以前家里是两卷本的,现在一下子看到七十回以后的内容。所以非常激动,拿着那本书手发抖,很激动。

【采访人】之前等于看了上回没看到下回。

【陈 来】这个经验是看别的书没有的。

【采访人】这个很好玩。

【陈 来】就说明我对这一类的书还是有偏好的,里面有侠义的英雄主义这种东西。《水浒传》的人物虽然不能叫侠客吧,但是也有那个意思,那个精神是相通的,看得很激动。好像那个时候我这一类书的来源少,所以苏联的书看得比较多。然后就下乡了。

所以,我在“文革”时代,大部分时间是找书看,但是看的书大多数是苏联的,特别是以苏联时代的小说为主。