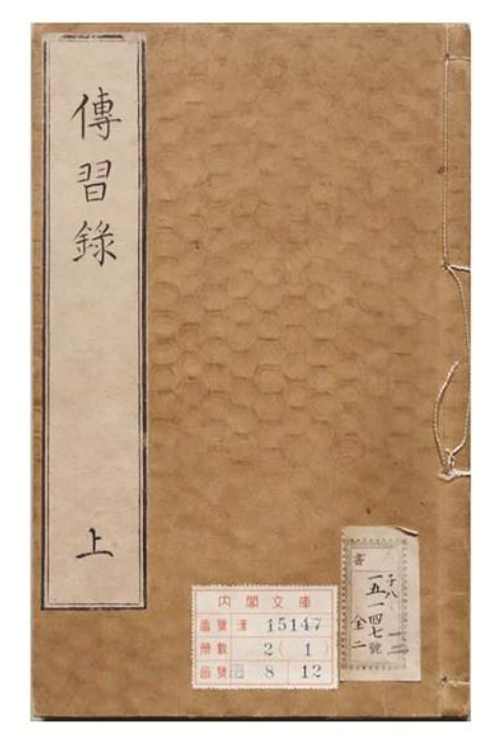

一部几近被遗忘的闽刻本

《传习录》

张山梁

传习录

“志不立,天下无可成之事。”历经多年的不懈努力,2025年1月7日,几乎同时收到宁波财经学院邹建锋副教授、湖北大学童飞博士发来日本内阁文库所藏的疑是明嘉靖七年(1528年)聂豹、陈九川“重加校正,删复纂要,总为六卷,刻之于闽”的《传习录》电子版。经有关专家学者鉴定,认为此版本即为明嘉靖七年闽刻本的《传习录》。这是一部几近被世人遗忘的阳明学重要文献。

嘉靖七年闽刻本《传习录》是继正德十三年(1518年)薛侃在江西赣州初刻、嘉靖三年(1524年)南大吉在浙江绍兴续刻之后,而在福建由聂豹、陈九川再予刊刻的《传习录》。尽管嘉靖七年的阳明先生征战两广,年底病卒于江西大余,但闽刻本《传习录》是阳明弟子于其在世时刊刻的第三部《传习录》。对于阳明学在福建这一朱子学重镇的传播,尤其是对于粤闽王门的建构,具有重要的学术价值与标志性意义。著名阳明学者吴光研究员认为:“发现、编校嘉靖七年闽刻本《传习录》有着重要意义,为阳明文献增加了新内容。”

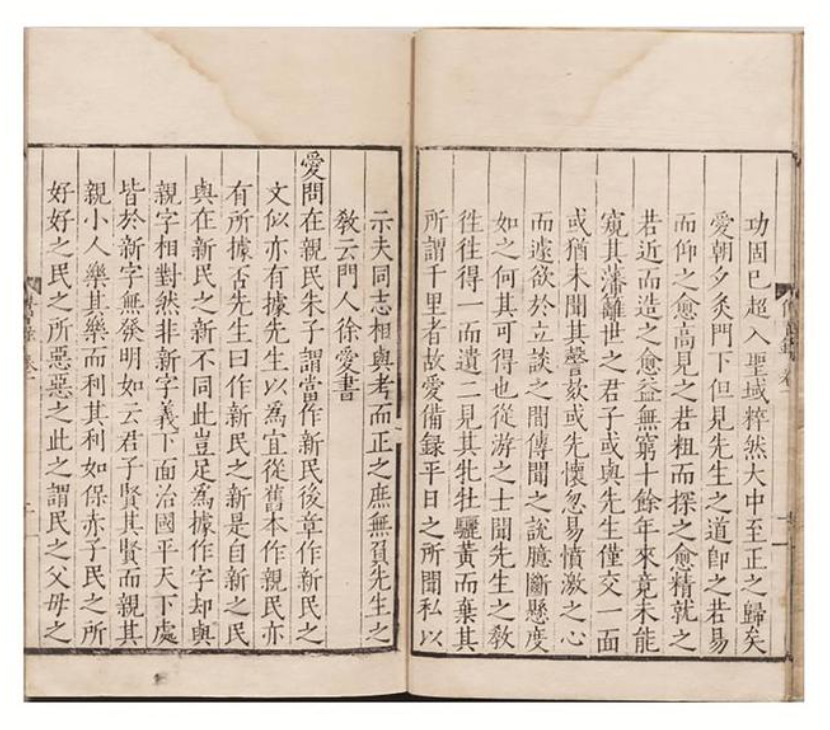

传习录内页

嘉靖七年闽刻本《传习录》的刊刻者是聂豹、陈九川。聂豹(1487—1563),字文蔚,号双江,世称双江先生。江西永丰人。正德十二年(1517年)进士,初授华亭县知县。后历任巡按福建道监察御史,宁波、苏州、平阳府知府,累官都察院右佥都御史、顺天巡抚,又进兵部右、左侍郎,官至太子太保、兵部尚书。卒赠少保,谥贞襄。先是嘉靖五年(1526年)夏,聂豹渡钱塘赴越而拜见阳明先生,服膺称贽,同时获赠嘉靖三年南大吉刻本的《传习录》;别后致书问学,阳明先生复信而答,详见通行本《传习录》卷中《答聂文蔚书(一)》。嘉靖七年(1528年),聂豹入闽巡按。无论是徐阶《聂公墓志铭》所载“建养正书院,刻《传习录》《二业合一论》,以示学者”;还是宋仪望《聂公行状》所言“既又建养正书院射圃于会城,重刻《传习录》《道一编》《二业合一论》《大学古本》以训迪诸生”;或是何乔远《闽书》所记“建养心书院,刻王文成《传习录》《二业合一论》以示学者”,无不表明聂豹在巡按福建期间,在福州重刻了《传习录》。

陈九川是聂豹在闽重刻《传习录》的重要参与者。陈九川(1494—1562),字惟溶,又字惟浚,号竹亭,后号明水,江西临川人。正德九年(1514年)中进士,观政礼部。正德十年(1515年),在南京拜阳明先生为师。嘉靖五年(1526年),因事被廷杖后谪戍福建镇海卫(今漳州市龙海区隆教乡镇海村),直到嘉靖八年(1529年)得解戍还。在流放福建期间,正值同为阳明学信徒的聂豹巡按福建,得以共同切磋良知之学,共谋重刻《传习录》,“以广(阳明)先生之觉”。正如聂豹为陈九川撰写碑文所言:“丙戌(嘉靖五年,1526年),竟谪戍镇海卫。(九川)先生欣然就道,特以老亲为念。时余以御史按闽,先生自忘其为迁客,余亦忘之,往来商订,互有裨益。”这里的“往来商订”云云,就是商定《传习录》重新在闽刊刻的事宜。

嘉靖七年闽刻本《传习录》分为上、下册,共六卷。上册有南大吉、徐爱的两篇序文,卷一“徐爱录”,卷二“陆澄录”;下册有卷三“薛侃录”,卷四《示弟立志说》《训蒙大意示教读刘伯颂等》《教约》,卷五《答罗整庵少宰书》,卷六《答人论学书》。

相较于嘉靖三年(1524年)南大吉绍兴刻本《传习录》而言,闽刻本《传习录》并不是足本,而是删减版。也就是聂豹在《重刻传习录序》文中所言“重加校正,删复纂要,总为六卷”。主要是删除了徐爱的1篇后序文、“陆澄录”中的39个条目、“薛侃录”的11个条目,以及论学书中的《答徐成之书(一、二)》《答周道通书》《答陆原静书(一、二)》等,同时对绍兴刻本《传习录》中的词句重加校正。

聂豹、陈九川对嘉靖三年南大吉刻本《传习录》“重加校正,删复纂要”的删减内容,主要有两方面:一是“陆澄录”的39个条目以及“论学书”中的两通《答陆原静书》。陆澄(1485—1563),字原静、清伯,湖州归安人,阳明早年弟子。《传习录》自徐爱发端,其次即为陆澄所记,总计80则,保存了其与同门徐爱、薛侃、孟源、马明衡、王嘉秀、冀元亨、唐诩等阳明先生在南京为官期间的讲学场景。正德十二年(1517年),陆澄中进士,授刑部主事,因议“大礼”不合,罢归。后悔前议之非,诏复原官。嘉靖七年(1528年),《明伦大典》修毕,明世宗翻阅陆澄之前所上之奏疏,恶其反复,“谪高州通判以去”,遂斥不用。或因陆澄为世宗皇帝所恶之故,故而嘉靖七年闽刻本《传习录》删减嘉靖三年南大吉刻本《传习录》所录的39个条目以及论学书中的两通《答陆原静书》,这也符合时局。二是嘉靖三年南大吉刻本《传习录》“论学书”中的两通《答徐成之书》。根据钱德洪在通行本《传习录》卷中所言“昔南元善刻《传习录》于越,凡二册。下册摘录先师手书,凡八篇。其答徐成之二书,吾师自谓:‘天下是朱非陆,论定既久,一旦反之为难。二书姑为调停两可之说,使人自思得之。’故元善录为下册之首者,意亦以是欤?”福建是朱子学重地,聂豹、陈九川在闽重刻《传习录》,自然要顾及福建朱子学的学风,故而将《答徐成之书》即阳明先生阐述“朱陆之辩”的文章删减,符合福建的地缘学术传统。

今存于日本内阁文库的嘉靖七年闽刻本《传习录》,未见聂豹所撰的《重刻传习录序》。经对比,该传世刻本序言起始页码是“三”,而非通常之“一”,如此便可判定该传世刻本在后世流传过程中遗漏了2页序言内容。又经对比,该传世刻本版式为每页20行,每行18字,每页360字,而聂豹所作的《重刻传习录序》(收录于《聂豹集》),正文部分485字,恰好需要2页的版面。这正好对应传世刻本序言起始页码是“三”。

这一阳明学重要文献的发现,是福建阳明文化传承的载体,意义非凡。漳州有幸成为其编辑地,为海滨邹鲁、历史文化名城再添光彩。于是,我以藏于日本内阁文库的明嘉靖七年闽刻本《传习录》为底本进行整理、点校,除明显错误之处进行修改外,基本保持刻本原貌,不妄改字,不轻易增减。初校完稿之后,考虑到该版本乃是对嘉靖三年南大吉刻本的“重加校正,删复纂要”,有必要与之进行勘校。是故,以藏于“国立台北科技大学”的嘉靖三年南大吉刻本为勘校本,进行勘校,二者差异之处。该点校本有望得以出版。

长期以来,人们对阳明学在福建的传承、发展存有偏见,认为阳明学在闽地没有立足之地,其实不然。目前,笔者发现在福建地区刊刻的阳明学文献,除了上述的闽刻本《传习录》外,尚有以下四部:一是嘉靖三十年(1551年),阳明后学朱衡、沈宠在闽地履职期间,取《传习录》《大学问》《朱子晚年定论》,手订付梓,在诸学宫弟子中传播阳明学,嘉惠地方士人。二是隆庆五年(1571年),福建巡抚宋仪望,摘取诸先辈集中语关理学者刻之,在福建刊刻《阳明先生文萃》。三是隆庆六年(1572年),建宁知府邵廉翻刻《阳明先生文录》(明嘉靖三十二年宋仪望刻本)。四是明天启、崇祯年间,阳明后学施邦曜在漳州知府按理学、文章、经济三帙归类整理,汇编成《阳明先生集要》三编十五卷,并于明崇祯八年(1635年)授梓于平和知县王立准督刻。光绪三十二年(1906年),上海明明学社铅印再版《阳明先生集要三种》,严复作序,一时风靡大江南北。在福建地区如此大量刊刻阳明学文献,至少可以说明福建是阳明学文献的重要刊刻地;同时,阳明学文献在福建有着广阔的市场,换言之,有众多福建学子对阳明学是持正面、肯定的态度。